- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को साझा डिजिटल प्रणालियों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो सामाजिक स्तर पर नागरिकों को सार्वजनिक और निजी सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है।

- ये प्रणालियाँ खुले मानकों और कानूनी ढाँचों द्वारा शासित होती हैं जो समावेशिता, नवाचार और विश्वास सुनिश्चित करती हैं।

DPI की मुख्य विशेषताएँ

- सुरक्षित और अंतर-संचालनीय (Secure and Interoperable) : DPI मज़बूत सुरक्षा सुनिश्चित करता है, नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम एक-दूसरे के साथ सहजता से बातचीत कर सकें।

- खुले मानक (Open Standards) :-DPI प्रणालियाँ खुले मानकों पर बनाई गई हैं, जो पारदर्शिता को प्रोत्साहित करती हैं और सभी क्षेत्रों में नवाचार को सुविधाजनक बनाती हैं।

- कानूनी ढाँचों द्वारा शासित (Governed by Legal Frameworks): गोपनीयता की रक्षा, जवाबदेही सुनिश्चित करने और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए कानूनी और नियामक ढाँचे DPI को नियंत्रित करते हैं।

- समान पहुँच(Equitable Access): DPI का उद्देश्य सभी नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना, आवश्यक सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक समान पहुँच प्रदान करना है।

DPI क्या नहीं है? ( What is Not DPI?)

- DPI अन्य डिजिटल हस्तक्षेपों से अलग है जो सिस्टम को पूरक बनाते हैं:

- कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर: ब्रॉडबैंड, मोबाइल टावर या इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी भौतिक अवसंरचना जो पहुँच में सुधार करती है लेकिन खुद DPI का गठन नहीं करती है।

- डिजिटाइज्ड पोर्टल: निजी नवाचार या पारिस्थितिकी तंत्र-व्यापी भागीदारी को सक्षम किए बिना मौजूदा प्रक्रियाओं को डिजिटल प्रारूपों में परिवर्तित करना (उदाहरण के लिए, पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना)।

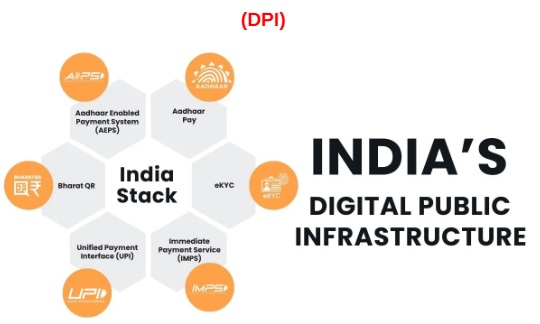

भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

- भारत DPI के विकास और तैनाती में अग्रणी के रूप में उभरा है, जिसका इंडिया स्टैक देश के डिजिटल परिवर्तन की रीढ़ है।

- इंडिया स्टैक प्रौद्योगिकियों और ढाँचों का एक एकीकृत सूट है जो डिजिटल पहचान, भुगतान और डेटा शासन को सक्षम बनाता है।

इंडिया स्टैक के घटक (Components of India Stack)

- Identity Layer – Aadhaar:

- आधार, भारत का डिजिटल पहचान कार्यक्रम, प्रत्येक नागरिक को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा से जुड़ी एक अद्वितीय 12-अंकीय संख्या प्रदान करता है।

- आधार इंडिया स्टैक की आधारभूत परत के रूप में कार्य करता है, जो नागरिकों को बैंक खाते खोलने से लेकर सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने तक विभिन्न सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।

- Payment Layer – UPI:

- एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जो बैंकों में त्वरित, कम लागत और सुरक्षित वित्तीय लेनदेन को सक्षम बनाती है।

- UPI ने भारत में डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है और अब इसे कई अन्य देशों में अपनाया जा रहा है।

- Data Governance Layer – DigiLocker:

- डिजिलॉकर एक क्लाउड-आधारित सेवा है जो नागरिकों को दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप से संग्रहीत और साझा करने की अनुमति देती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तक आसान पहुँच होती है।

इंडिया स्टैक की मुख्य विशेषताएँ

- स्केलेबिलिटी: इंडिया स्टैक करोड़ों लोगों तक पहुँच चुका है, और उन्हें बड़े पैमाने पर सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

- इंटरऑपरेबिलिटी: विभिन्न डिजिटल सेवाओं के बीच सहज एकीकरण शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

- नागरिक-केंद्रित: इंडिया स्टैक का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को समावेशी, सुरक्षित और आसानी से सुलभ सेवाएँ प्रदान करना है।

डीपीआई को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक पहल

- डीपीआई में भारत के नेतृत्व ने इसकी पहुँच बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रेरित किया है।

- विशेष रूप से जी20 और अन्य वैश्विक मंचों के तहत, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डीपीआई कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल प्रस्तावित की गई हैं।

वन फ्यूचर एलायंस

- जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी द्वारा प्रस्तावित, वन फ्यूचर एलायंस एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों को क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

- यह गठबंधन देशों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप डीपीआई समाधान लागू करने में मदद करने पर केंद्रित है।

ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी (GDPIR)

- 2023 में जी20 वर्चुअल लीडर्स समिट के दौरान घोषित, ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी (जीडीपीआईआर) वैश्विक स्तर पर डीपीआई को अपनाने और उसके संचालन पर काम करने वाली एक केंद्रित संस्था स्थापित करने की पहल है।

- यह ज्ञान-साझाकरण मंच के रूप में कार्य करेगा, जो डीपीआई सिस्टम बनाने के इच्छुक देशों के लिए संसाधन, उपकरण और सर्वोत्तम अभ्यास प्रदान करेगा।

सामाजिक प्रभाव निधि Social Impact Fund (SIF)

- वैश्विक दक्षिण में डीपीआई कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि की भी घोषणा की गई।

- यह निधि निम्न और मध्यम आय वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, उनके डिजिटल परिवर्तन को सुगम बनाएगी और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगी।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद India-EU Trade and Technology Council (TTC)

- यूरोपीय संघ के सहयोग से, भारत ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) के माध्यम से अन्य देशों में डीपीआई के विकास में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की है।

- इस साझेदारी का उद्देश्य विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के विकासशील देशों में डीपीआई के लाभों को बढ़ाना है।

डीपीआई के लाभ (Benefits of DPI)

- सामाजिक समानता(Social Equity): डीपीआई सरकारी सेवाओं, वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है। डिजिटल पहचान और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके, डीपीआई सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है और वंचित समुदायों के लिए बाधाओं को दूर करता है।

- नवाचार(Innovation): डीपीआई की खुली वास्तुकला सार्वजनिक सेवा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम करके नवाचार को प्रोत्साहित करती है। यह फिनटेक, एडटेक और हेल्थटेक स्टार्ट-अप के विकास को प्रोत्साहित करता है।

- पारदर्शिता और जवाबदेही (Transparency and Accountability): डिजिटल रिकॉर्ड और पारदर्शी लेनदेन भ्रष्टाचार को कम करते हैं और सरकारी संस्थानों की जवाबदेही में सुधार करते हैं।

- आर्थिक विकास (Economic Growth): डीपीआई कुशल सेवा वितरण को सक्षम करके, लेनदेन लागत को कम करके और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, यूपीआई भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख प्रवर्तक बन गया है।

- वैश्विक नेतृत्व (Global Leadership): डीपीआई के साथ भारत की सफलता, विशेष रूप से इंडिया स्टैक के माध्यम से, देश को डिजिटल शासन में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है, जो अन्य विकासशील देशों के लिए सबक प्रदान करता है।

डीपीआई को लागू करने में चुनौतियाँ (Challenges in Implementing DPI)

- जबकि डीपीआई में अपार संभावनाएँ हैं, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं:

डिजिटल विभाजन (Digital Divide)

- महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, आबादी के एक बड़े हिस्से के पास अभी भी इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल साक्षरता तक पहुँच नहीं है।

- वैश्विक डीपीआई कार्यान्वयन के लिए इस डिजिटल विभाजन को पाटना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

डेटा गोपनीयता और सुरक्षा (Data Privacy and Security)

- चूँकि डीपीआई सिस्टम बहुत बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा को संभालते हैं, इसलिए डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है।

- नागरिकों के डेटा को दुरुपयोग और उल्लंघनों से बचाने के लिए मज़बूत कानूनी और तकनीकी ढाँचे की आवश्यकता होती है।

इंटरऑपरेबिलिटी मुद्दे (Interoperability Issues)

- यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न डिजिटल सिस्टम देश के भीतर और सीमाओं के पार भी इंटरऑपरेबल हों, एक जटिल कार्य है।

- इसके लिए डिजिटल प्रोटोकॉल और सेवाओं के मानकीकरण की आवश्यकता है।

- संस्थागत क्षमता (Institutional Capacity)

- कई देशों, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में, डीपीआई को लागू करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और बुनियादी ढाँचे की कमी है।

- इस चुनौती पर काबू पाने के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता महत्वपूर्ण है।

- संप्रभुता और कानूनी चिंताएँ (Sovereignty and Legal Concerns)

- यदि देशों को लगता है कि उनकी संप्रभुता या विनियामक ढाँचे से समझौता किया जा रहा है, तो वे वैश्विक DPI मानकों को अपनाने में अनिच्छुक हो सकते हैं।

- राष्ट्रीय हितों के साथ वैश्विक सहयोग को संतुलित करना एक नाजुक मुद्दा है।

आगे का रास्ता (The Way Forward)

- क्षमता निर्माण(Capacity Building): यह सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल साक्षरता और तकनीकी विशेषज्ञता में निवेश करें कि सरकारें, व्यवसाय और नागरिक DPI प्रणालियों के साथ प्रभावी रूप से जुड़ सकें।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी(Public-Private Partnerships): समावेशी और नागरिक-केंद्रित DPI समाधानों को सह-निर्माण करने के लिए सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें।

- कानूनी सुधार(Legal Reforms): नागरिकों के अधिकारों और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए व्यापक डेटा सुरक्षा कानूनों और ढाँचों को लागू करें और लागू करें।

- वैश्विक सहयोग(Global Collaboration): विकासशील देशों में DPI कार्यान्वयन के लिए ज्ञान, संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने के लिए विशेष रूप से G20, UN और WTO जैसे संगठनों के माध्यम से वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दें।