क्या है आर्थिक सर्वेक्षण

- आर्थिक सर्वेक्षण विगत वित्तीय वर्ष की आय एवं व्यय की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया दस्तावेज होता है।

- आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए सरकार देश की अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देती है।

- इसमें किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान देश में विकास की प्रवृत्ति एवं विभिन्न क्षेत्रों में आय-व्यय और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा शामिल होती है।

आर्थिक सर्वेक्षण: मुख्य बिंदु

- इतिहास : प्रारंभ में इसे 1950-51 से 1964 तक केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। बाद में इसे अलग कर दिया गया और बजट से पहले प्रस्तुत किया जाने लगा।

- संकलन : आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के मार्गदर्शन में संकलित किया जाता है। वर्तमान में डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं।

- प्रस्तुति : आर्थिक सर्वेक्षण भारत के वित्त मंत्री द्वारा आगामी बजट से पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण : 2024-25 के प्रमुख तथ्य

- केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी, 2025 को संसद में सातवीं बार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया।

- आर्थिक सर्वेक्षण : 2024-25 को तेरह अध्यायों में विभाजित किया गया है।

अध्याय 1. अर्थव्यवस्था की स्थिति : पुन: तेज गति की ओर

- भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि वित्त वर्ष 2024-2025 में 6.4% रहने की उम्मीद (राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान के अनुसार) है।

- वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (GVA) के वित्त वर्ष 2025 में 6.4% रहने का अनुमान है।

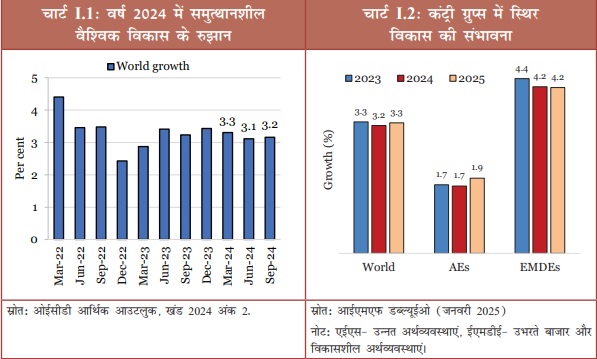

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023 में 3.3% की दर से वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अगले 5 वर्षों के लिए 3.2% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है।

- वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है।

- जमीनी स्तर पर संरचनात्मक सुधारों पर जोर देने तथा विनियमन को कम करने से मध्यावधि वृद्धि क्षमता सुदृढ़ होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

- भू-राजनैतिक तनाव, जारी संघर्ष तथा वैश्विक व्यापार नीतिगत जोखिम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में गंभीर चुनौती बने हुए हैं।

- अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दर लगातार नीचे की ओर बढ़ रही है जो केंद्रीय बैंक के लक्ष्य स्तरों के करीब पहुँच रही है।

- खुदरा मुद्रा स्फीति (हेडलाइन) वित्त वर्ष 2024 के 5.4% से घटकर अप्रैल-दिसंबर, 2024 में 4.9% रह गई।

- पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 के दौरान निरंतर सुधार हुआ है। आम चुनावों के बाद कैपेक्स में जुलाई-नवंबर 2024 के दौरान 8.2% की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) दर्ज की गई।

- वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की सातवीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी, जो क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करती है।

- अप्रैल से दिसंबर, 2024 के दौरान गैर-पेट्रिलियम व गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 9.1% रहा है जो अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत के व्यापारिक निर्यात की सुदृढ़ता को प्रदर्शित करता है।

- भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करती रहेंगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है।

वित्त वर्ष 2025 में कृषि की बेहतर संभावनाएं

- वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में कृषि विकास स्थिर रहा है, दूसरी तिमाही में 3.5% की वृद्धि दर दर्ज की गई, जो पिछली 4 तिमाहियों की तुलना में सुधार दर्शाता है।

- वर्ष 2024-25 के लिए कृषि उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 1647.05 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.) होने का अनुमान है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.7% अधिक है और पिछले 5 वर्षों में औसत खाद्यान्न उत्पादन से 8.2% अधिक है।

- अनुमानित वृद्धि मुख्य रूप से चावल, मक्का, मोटे अनाज और तिलहन उत्पादन में वृद्धि के कारण है।

विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में नरमी

वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में औद्योगिक क्षेत्र में 6% की वृद्धि हुई है। वैश्विक मंदी ने वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण को प्रभावित किया है। पहली तिमाही में 8.3% की मजबूत वृद्धि देखी गई है किंतु तीन प्रमुख कारकों के कारण दूसरी तिमाही में वृद्धि में नरमी हुई।

सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि

- वित्त वर्ष 25 में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा। पहली और दूसरी तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में 7.1% की वृद्धि हुई।

- स्थिर (2011-12) मूल्यों पर भारत की जी.डी.पी. वित्त वर्ष 25 की पहली और दूसरी तिमाही में 6.7% और 5.4% बढ़ी।

केंद्र सरकार की राजकोषीय व्यवस्था

केंद्र सरकार के राजकोषीय अनुशासन के संकेतकों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। व्यय की गुणवत्ता (केंद्र के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय द्वारा अनुमानित) में वित्त वर्ष 21 से लगातार सुधार हुआ है।

अध्याय 2. मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र विकास : अन्योन्याश्रयी संबंध

- मार्च 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का वित्तीय समावेशन सूचकांक 53.9 से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 64.2 हो गया है।

- बैंक ऋण में स्थिर गति से वृद्धि हुई है और यह जमा राशि के लगभग बराबर हो गई है।

- अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों के लाभ में वृद्धि हुई है जो सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA) में कमी तथा पूंजी का भारित परिसंपत्ति अनुपात जोखिम अनुपात (CRAR) में वृद्धि को रेखांकित करती है।

- ऋण वृद्धि ने नॉमिनल जी.डी.पी. विकास को लगातार दो वर्षों से पीछे छोड़ दिया है, ऋण-जी.डी.पी. अंतर वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कम होकर (-) 0.3% रहा, जो वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में (-) 10.3% था।

- बैंकिंग क्षेत्र परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, अतिरिक्त पूंजी तथा मजबूत परिचालन प्रदर्शन को दिखाता है।

- अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPA) घटकर सिंतबर 2024 के अंत में सकल ऋण एवं अग्रिम के 2.6% पर आ गई है, जो 12 वर्षों का निम्न स्तर है।

- दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के अंतर्गत सितंबर 2024 तक 1068 योजनाओं के समाधान से 3.6 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किए गए। यह संबंधित परिसंपत्तियों के लिक्वीडेसन के 161% के तथा उचित मूल्य के 86.1% के बराबर है।

- भारतीय स्टॉक मार्केट ने अन्य उभरते बाजारों को पीछे छोड़ दिया है। जी.डी.पी. तथा बी.एस.ई. बाजार पूंजी संग्रह का अनुपात दिसंबर 2024 के अंत में 136% रहा।

- प्राथमिक बाजारों (इक्विटी एवं ऋण) से प्राप्त पूंजी संग्रह अप्रैल से दिंसबर 2024 के दौरान 11.1 लाख करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2024 के दौरान जुटाई गई धनराशि से 5% अधिक है।

- भारतीय बीमा क्षेत्र में 11.1% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है और अगले 5 वर्षों में G-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार बनने की अपेक्षा है।

- कुल बीमा प्रीमियम में वित्त वर्ष 2024 में 7.7% की दर से वृद्धि हुई और यह 11.2 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच गई।

- भारत के पेंशन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, सितंबर 2024 तक पेंशन ग्राहकों की कुल संख्या में 16% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई।

- वर्ष 1975 से प्रारंभ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की संख्या को वर्ष 2006 की 133 से घटाकर वर्ष 2023 में 43 कर दिया गया है और इनका कवरेज 696 जिलों तक हो गया है।

- गुजरात स्थित GIFT ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के रूप में अपनी प्रगति जारी रखी है, वर्ष 2024 में ‘वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र सूचकांक 36’ में अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार करते हुए 52वें स्थान पर पहुँच गया है।

- वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत की टियर 1 रैंकिंग है, जिसने 100 में से 98.49 के सराहनीय स्कोर के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है।

अध्याय 3. बाह्य क्षेत्र : एफ.डी.आई. को व्यवस्थित रूप देना

- वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात में (व्यापार+सेवा) लगातार वृद्धि दर्ज जी गई है जो 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।

- इसी अवधि के दौरान कुल आयात स्थिर घरेलू मांग के कारण 6.9% की वृद्धि दर्ज करते हुए 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।

- पेट्रोलियम व रत्न और आभूषणों को छोड़कर सेवाओं एवं माल निर्यात में वृद्धि 10.4% रही।

- दूरसंचार, कंप्यूटर एवं सूचना सेवा क्षेत्र के वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10.2% है। अंकटाड के अनुसार इस क्षेत्र में भारत का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा है।

- वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा जी.डी.पी. का 1.2% रहा, जिसे नेट सेवा प्राप्तियों की वृद्धि तथा निजी अंतरण प्राप्तियों में वृद्धि से समर्थन मिला है।

- वित्त वर्ष 2025 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में मजबूती आई है, जो वित्त वर्ष 2024 के पहले 8 महीनों के 47.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की समान अवधि के लिए 55.6 बिलियन डॉलर हो गया है। इसमें 17.9% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है।

- दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन डॉलर है, जो 10.9 महीनों के आयात तथा देश के बाह्य ऋण के 90% के लिए पर्याप्त है।

- भारत का बाहरी ऋण पिछले कुछ वर्षों से स्थिर रहा है। सितंबर 2024 के अंत में बाह्य ऋण एवं जी.डी.पी. का अनुपात 19.4% रहा है।

- वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो 2005 में 1.9% से बढ़कर 2023 में लगभग 4.3% हो गई है।

अध्याय 4. कीमतें एवं मुद्रास्फीति : उतार-चढ़ाव को समझना

- आई.एम.एफ. के अनुसार वैश्विक मुद्रा स्फीति दर वर्ष 2024 में 5.7% रही है जो वर्ष 2022 में 8.7% के शीर्ष पर थी।

- वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई है किंतु कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भिन्नता बनी हुई है।

- भारत में खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 के 5.4% के मुकाबले वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर 2024) में घटकर 4.9% रह गई।

- आर.बी.आई. एवं आई.एम.एफ. का अनुमान है कि भारत की उपभोक्ता मूल्य स्फीति वित्त वर्ष 2026 में 4% लक्ष्य के अनुरूप रहेगी।

- जलवायु-सहनीय फसल किस्मों और कृषि तौर-तरीकों में सुधार, तीव्र जलवायु घटनाओं के प्रभावों को कम करने और दीर्घावधि में मूल्य स्थिरता हासिल करने के लिए आवश्यक है।

अध्याय 5. मध्यम अवधि का परिदृश्य : गैर-विनियमन से विकास को बढ़ावा

- भारतीय अर्थव्यवस्था बदलाव के मध्य में है, जो अभूतपूर्व आर्थिक चुनौती और अवसर को प्रतिबिंबित करता है। भू-आर्थिक विखंडन (GEF) वैश्वीकरण को प्रतिस्थापित कर रहा है, जो नए जोड़-तोड़ को प्रेरित करेगा।

- वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विज़न को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले एक दशक या दो दशकों तक औसतन स्थिर मूल्य पर लगभग 8% की वृद्धि दर हासिल करने की जरूरत है।

- भारत घरेलू विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रणालीगत विनियमन में कमी पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा लोगों एवं संगठनों को वैध आर्थिक गतिविधि को आसानी से संचालित करने के लिए सशक्त बनाएगा।

- भारत की मध्य अवधि विकास संभावनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रणालीगत विनियमन में कमी तथा व्यक्तिगत व छोटे व्यवसायों की आर्थिक आजादी को बेहतर बनाना सबसे प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता है।

- व्यापार सुगमता 2.0 के तहत सुधारों व आर्थिक नीति का विशेष ध्यान प्रणालीगत विनियमन में कमी लाने तथा एक व्यवहारिक मिटेलस्टैंड (मध्यम आकार के व्यवसाय) अर्थात भारत का एस.एम.ई. की क्षेत्र का निर्माण करने पर होना चाहिए।

- अगले कदम के रूप में राज्यों को मानकों तथा नियंत्रणों पर ढील देने पर काम करना चाहिए, जैसे- लागू करने के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय निर्धारित करना, टैरिफ एवं शुल्कों में कमी लाना, जोखिम आधारित विनियम को लागू करना।

- जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपने महत्वपूर्ण लेख ‘द इकॉनोमिक कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ पीस' में बीसवीं सदी के आरंभिक लंदन शहर में वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में लिखा था।

- वैश्विक जनसंख्या वर्ष 1980 में 4.4 बिलियन से बढ़कर 2022 में 8 बिलियन हो गई, शहरीकरण दर वर्ष 1980 में 39% से बढ़कर 2022 में 57% हो गई है।

- हालिया अध्ययनों के अनुसार 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि वैश्विक जी.डी.पी. को 12% तक कम करती है, जो विश्व आर्थिकी का वैश्विक तापमान चरम जलवायु घटनाओं के साथ एक मजबूत संबंध दर्शाता है।

अध्याय 6 : निवेश एवं अवसंरचनाः निरंतर जारी रहनी चाहिए

पिछले पाँच वर्षों में सरकार ने मुख्य रूप से अवसंरचना के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने तथा मंजूरी व संसाधन जुटाने को गति देने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय में वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2024 तक 38.8% की दर से वृद्धि हुई है।

रेल परिवहन

- रेलवे परिवहन संपर्क के तहत अप्रैल से नवंबर 2024 के दौरान 2031 किमी. रेल नेटवर्क चालू किए जाने के साथ ही अप्रैल से अक्तूबर 2024 के मध्य 17 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई।

- गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (GCT) : 31 अक्तूबर 2024 तक 91 GCT चालू हो चुके हैं और 234 स्थानों को मंजूरी दी गई है।

- शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन : भारतीय रेलवे ने वर्ष 2029-30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसमें अक्तूबर 2024 तक 375 मेगावाट सौर और 103 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है।

- प्रमुख आर्थिक गलियारे : तीन रेलवे गलियारों के तहत ₹11.17 लाख करोड़ मूल्य की 434 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिन्हें पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर मैप किया गया है।

- मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना : दिसंबर 2015 में स्वीकृत और जापान द्वारा समर्थित इस 508 किमी. लंबी परियोजना की संशोधित लागत ₹1.08 लाख करोड़ है।

- अक्तूबर 2024 तक इसने ₹67,486 करोड़ के व्यय के साथ 47.17% भौतिक प्रगति हासिल कर ली है।

- समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFC) : नवंबर 2024 तक नियोजित 2,843 किमी. DFC नेटवर्क में से 2,741 किमी. (96.4%) चालू हो चुके हैं।

- DFC ने यात्री ट्रेन के हस्तक्षेप के बिना माल ढुलाई की मात्रा में वृद्धि की सुविधा देकर भारत में लॉजिस्टिक परिदृश्य को बदल दिया है।

सड़क नेटवर्क

- सड़क नेटवर्क के तहत वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में 5853 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ।

- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत चरण-1 में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 383 भू-खंड औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किए गए, जिनका कुल क्षेत्रफल 3788 एकड़ है।

- परियोजना आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से लेकर गलियारा आधारित दृष्टिकोण में बदलाव ने राजमार्ग की लंबाई को वर्ष 2014 में 91,287 किमी. से बढ़ाकर वर्ष 2024 में 1.46 लाख किमी. करने में मदद की।

- भारतमाला परियोजना : अक्तूबर 2017 में शुरू की गई इस परियोजना का लक्ष्य 34,800 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करना है।

- वर्ष 2024 तक लगभग 76% परियोजनाओं (26,425 किमी.) को मंजूरी दी जा चुकी हैं जिसमें से 18,926 किमी. का निर्माण किया जा चुका है।

- चार धाम महामार्ग परियोजना : वर्ष 2024 तक सभी चार धामों को राजमार्ग के माध्यम से जोड़ने के लिए 825 किमी. में से 620 किमी. की कुल लंबाई वाली सड़क परियोजना पूरी हो चुकी है।

- राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर (HSC) : HSC की लंबाई वर्ष 2014 में 93 किमी. से बढ़कर वर्ष 2024 में 2,474 किमी. हो गई है।

पोत परिवहन

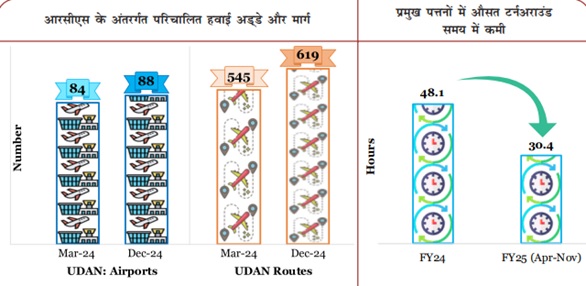

- परिचालन दक्षता में सुधार से प्रमुख पत्तनों पर कंटेनर टर्न अराउंड अवधि में औसतन कमी दर्ज की गई है। यह अवधि वित्त वर्ष 2024 के 48.1 घंटों से घटकर वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-नवंबर) में 30.4 घंटे रह गई है। इससे पत्तन की परिवहन सुविधा में सुधार हुआ है।