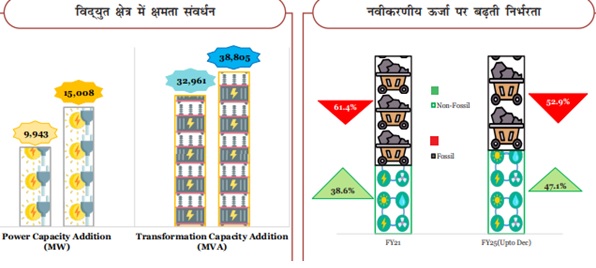

नवीकरणीय ऊर्जा में विस्तार

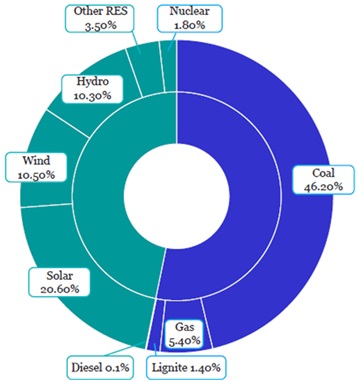

दिसंबर 2024 तक सौर और पवन ऊर्जा की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वर्ष दर वर्ष 15.8% की वृद्धि हुई है। इससे देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 209.4 गीगावाट तक पहुँच गई है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 47% हो गई है।

विद्युत आपूर्ति

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) और सौभाग्य जैसी सरकार की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली तक पहुंच में सुधार हुआ है। इससे 18,374 गांवों तथा 2.9 करोड़ घरों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

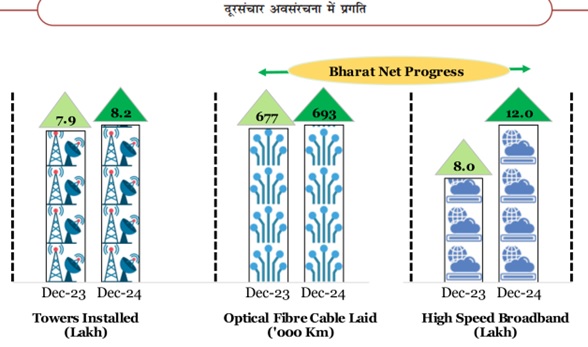

डिजिटल कनेक्टिविटी

सरकार की डिजिटल सम्पर्क पहलों, विशेषकर अक्तूबर, 2024 तक सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 5 जी सेवाओं की शुरूआत से प्रगति हुई है।

- सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (अब डिजिटल भारत निधि) के तहत दूर-दराज के इलाकों में 4-जी मोबाइल सेवाओं की सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे है।

- इसके तहत दिसंबर 2024 तक 10,700 गांवों तक डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है।

पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

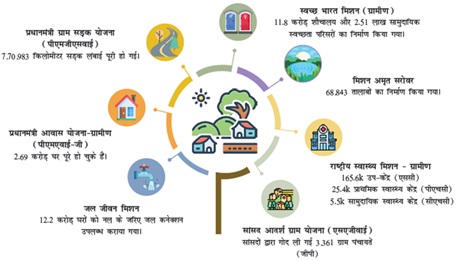

- जल जीवन मिशन के तहत इस योजना की शुरूआत से अब तक 12 करोड़ परिवारों को नल से पेय जल आपूर्ति की सुविधा मिली है

- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के चरण-2 के तहत मॉडल श्रेणी में अप्रैल से नवंबर 2024 तक 1.92 लाख गांवों को ‘ओ.डी.एफ.+’ घोषित किया गया है।

- इससे ओ.डी.एफ. + गांवों की कुल संख्या 3.64 लाख हो गई है।

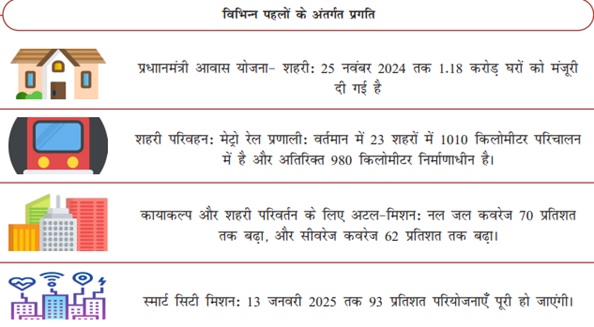

अवसंरचना विकास

- शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 89 लाख आवासों का निर्माण हुआ है।

- नगर परिवहन नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। 29 शहरों में 1000 किमी. से अधिक मेट्रो एवं त्वरित रेल प्रणाली या तो परिचालन में है या निर्माण के अधीन है।

- रियल स्टेट (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 ने रियल स्टेट क्षेत्र के विनियमन व पारदर्शिता को सुनिश्चित किया है।

- जनवरी 2025 तक 1.38 लाख रियल स्टेट परियोजनाएँ पंजीकृत की गई है तथा 1.38 लाख शिकायतों का समाधान किया गया है।

अंतरिक्ष क्षेत्र

- वर्तमान में भारत 26 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का परिचालन करता है। सरकार के अंतरिक्ष विज़न 2047 में गगनयान मिशन तथा चंद्रयान-4, चंद्रमा से सैम्पल वापसी मिशन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ शामिल हैं।

- केवल सार्वजनिक निवेश अवसंरचना की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है और अंतर को पाटने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

- अवसंरचना विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाईपलाइन तथा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाइन जैसी प्रणालियों का निर्माण किया है।

अध्याय 7: व्यापार सुधार पर विशेष ध्यान

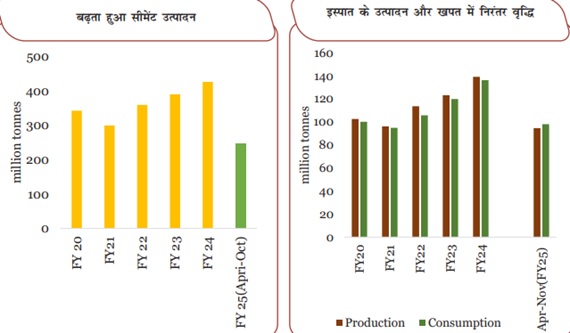

- विभिन्न घरेलू एवं वैश्विक कारकों की वजह से वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही (Q2) में औद्योगिक विकास दर घटकर 3.6 % रह गई है।

- सीमेंट उद्योग की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता लगभग 639 मिलियन टन है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 में सीमेंट का उत्पादन लगभग 427 मिलियन टन है।

- सीमेंट उद्योग का लगभग 87% हिस्सा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में केंद्रित है।

- घरेलू सीमेंट की मांग को पूरा करने के लिए उद्योग में पर्याप्त क्षमता है। घरेलू सीमेंट की खपत प्रति व्यक्ति लगभग 290 किग्रा. है जबकि वैश्विक औसत 540 किग्रा. प्रति व्यक्ति है।

- राजमार्ग, रेलवे एवं आवास योजनाओं जैसी मेगा परियोजनाओं के माध्यम से सीमेंट की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है।

- वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-नवंबर में देश के कच्चे इस्पात और तैयार इस्पात उत्पादन में क्रमश: 3.3 % एवं 4.6 % की वृद्धि दर्ज की गई।

- विद्युत तथा निर्माण में मजबूत विकास से संचालित औद्योगिक क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025 (पहला अग्रिम अनुमान) में 6.2 % की वृद्धि दर्ज की है।

- सरकार चौथे स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग संवर्धन योजना को सक्रियता से बढ़ावा देने के साथ ही समर्थ उद्योग केंद्रों की स्थापना में मदद कर रही है।

- वित्त वर्ष 2024 में भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू बिक्री में 12.5 % की बढोतरी दर्ज की गई।

- वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में 17.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही।

- 99% स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पर देश में निर्मित हो रहे हैं जिससे भारत की आयात निर्भरता उल्लेखनीय रूप से कम हो गई है।

- वित्त वर्ष 2024 में औषधि उत्पादन में कुल वार्षिक टर्नओवर 4 लाख 17 हजार करोड़ रूपए रहा।

- इसमें पिछले पाँच वर्षां में औसत दर से 10.1% की वृद्धि रही।

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में पेटेंट फाइल करने वाले शीर्ष दस देशों में शामिल है।

- भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र उच्च तौर पर गतिशील क्षेत्र रहा है।

- MSME क्षेत्र में समान धन सहायता के लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपए के कोष से आत्मनिर्भर-भारत कोष स्थापित किया है।

- सरकार देशभर में MSME क्लस्टर विकसित करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू कर रही है।

अध्याय 8 : सेवा क्षेत्र : पुराने योद्धा के समक्ष नई चुनौतियां

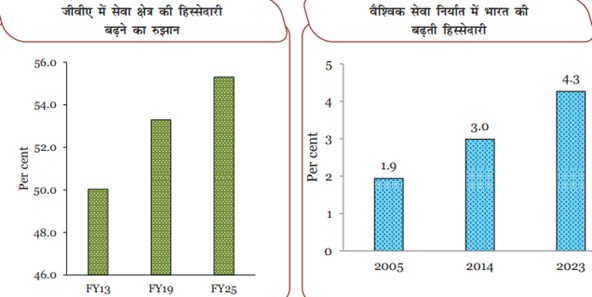

- सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2014 के 50.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में (प्रथम अग्रिम अनुमानों) में 55.3% पहुँच गया है।

- वर्ष 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 4.3% हिस्सेदारी के साथ विश्व में सातवें स्थान पर रहा।

- भारत के सेवा निर्यात में विकास वित्त वर्ष 2024 के 5.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 के (अप्रैल-नवंबर) में 12.8% की वृद्धि का अनुमान है।

- भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024 से यातायात में 8% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की है जबकि इस अवधि के दौरान रेलवे ने माल भाड़े ढुलाई से 5.2% का राजस्व अर्जित किया है।

- पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वित्तीय वर्ष 2023 में महामारी पूर्व की स्थिति में 5% पहुंच गया है।

- इसी अवधि में भारत को विश्व पर्यटन राजस्व प्राप्तियों का 1.8% दुनिया भर में 14वां स्थान प्राप्त हुआ।

- इस अवधि में वित्त वर्ष 2023 में पर्यटन क्षेत्र में 7.6 करोड़ रोज़गार सृजित हुए।

- नैसकॉम स्ट्रेटेजिक रिव्यू रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, भारतीय आई.टी. उद्योग ने (ई-कॉमर्स को छोड़कर) व्यापक आर्थिक दबावों और भू-राजनीतिक तनावों के बीच वित्त वर्ष 24 में 3.8% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाते हुए 254 बिलियन अमरीकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया है।

- स्मार्टफोन की बढ़ती लोकप्रियता, डाटा की बढ़ती खपत और 5G जैसी तकनीकों के आगमन के साथ भारत का दूरसंचार क्षेत्र विस्तार कर रहा है।

- 31 अक्तूबर, 2024 तक भारत 1.18 बिलियन से अधिक टेलीफोन ग्राहकों, 84% की कुल टेलीघनत्व और 941 मिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है।

अध्याय 9 : कृषि एवं खाद्य प्रबंधन : भविष्य की संभावना का क्षेत्र

- कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों का वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान रहा है।

- बागवानी, मवेशी एवं मत्स्य इत्यादि क्षेत्र कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास के चालक रहे हैं।

- वर्ष 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 LMT की वृद्धि दर्शाता है।

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अरहर और बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्पादन की भारित औसत लागत पर क्रमश: 59% व 77% की वृद्धि की गई है।

- वर्ष 2011-12 से 2021-22 के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र ने 8.7% की उच्चतम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) प्रदर्शित किया है जिसके बाद पशुधन 5.8% की CAGR के साथ दूसरे स्थान पर है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ने खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव को चिन्हित किया।

- अगले पांच वर्षों के लिए पी.एम.जी.के.ए.वाई. के तहत मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा को पूरा करने के लिए सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धबता व दूरदृष्टि को दर्शाता है।

- 31 अक्तूबर तक पीएम किसान के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है जबकि 23.61 लाख किसान पीएम किसान मानधन के तहत नामांकित हैं।

अध्याय 10 : जलवायु एवं पर्यावरण: अनुकूलन की अनिवार्यता

- वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने की भारत की महत्वाकांक्षा मूल रूप से समावेशी एवं सतत विकास के दृष्टिकोण में निहित है।

- भारत ने 30 नवंबर, 2024 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,13,701 मेगावाट की संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की है।

- यह वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (NDC) के अद्यतित लक्ष्य 50% तक पहुँचने की तुलना में कुल क्षमता का 46.8% है।

- भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट, 2024 के अनुसार वर्ष 2005 से वर्ष 2023 के बीच 2.29 बिलियन टन CO2 के समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है।

- भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक अभियान ‘लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (लाइफ)’ का उद्देश्य देश के स्थिरता संबंधी प्रयासों को बढ़ाना है।

- वर्ष 2030 तक लाइफ के प्रयासों से निम्न उपभोग एवं निम्न कीमतों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं का लगभग 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर बचत की संभावना है।

- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) के तहत परियोजनाओं का उद्देश्य एक अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली स्थापित करना है। यह अक्षय ऊर्जा के लिए ग्रिड क्षमताओं को बढ़ाता है।

- वर्तमान में जी.ई.सी.-I को आठ राज्यों में लागू किया जा रहा है जिसमें 9,136 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें और 21,413 मेगावोल्ट-एम्पीयर सबस्टेशन सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं।

- सात अतिरिक्त राज्यों में जी.ई.सी.-II का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अध्याय 11 : सामाजिक क्षेत्र : पहुँच का विस्तार करना और सशक्तीकरण को आगे बढ़ाना

- सरकार का सामाजिक सेवा व्यय (संयुक्त रूप से केंद्र व राज्यों कें संबंध में) वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है।

- सरकार की विभिन्न राजकोषीय नीतियों के समर्थन से उपभोग व्यय में असमानता संबंधी माप ‘गिनी गुणांक’ में निरंतर कमी दर्ज की जा रही है।

- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह वित्त वर्ष 2022-23 में 0.266 से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 0.237 और इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों के लिए 0.314 से घटकर 0.284 हो गया।

- वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 के बीच देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 29% से बढ़कर 48% हो गई है।

- इसी अवधि के दौरान कुल स्वास्थ्य व्यय में लोगों द्वारा किए जाने वाले आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय की हिस्सेदारी 62.6% से घटकर 39.4% हो गई।

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPM-JAY) ने परिवारों के जेब खर्च में उल्लेखनीय कमी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है जिसके तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत दर्ज की गई है।

- ग्राम पंचायत स्तर पर बजट को संधारणीय विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए संधारणीय विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की रणनीति अपनाई गई है।

- UDISE+ वर्ष 2023-24 के अनुसार भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 14.72 लाख स्कूलों के माध्यम से 24.8 करोड़ छात्रों को शिक्षा प्रदान करती है।

- कुल छात्रों का 69% हिस्सा सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत हैं।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है।

- सरकार समग्र शिक्षा अभियान (निष्ठा, विद्या प्रवेश, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि जैसी उप-योजनाएँ), दीक्षा, स्टार्स, परख, पीएम श्री, उल्लास एवं पी.एम. पोषण सहित कई कार्यक्रमों व योजनाओं के माध्यम से NEP 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

अध्याय 12 : रोजगार एवं कौशल विकासः अस्तित्वगत प्राथमिकताएँ

- बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 (जुलाई-जून) के 6.0% की तुलना में घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% रह जाने के साथ भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों में सुधार हुआ है।

- 10-24 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 26% जनसंख्या होने के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे युवा राष्ट्रों में शामिल है।

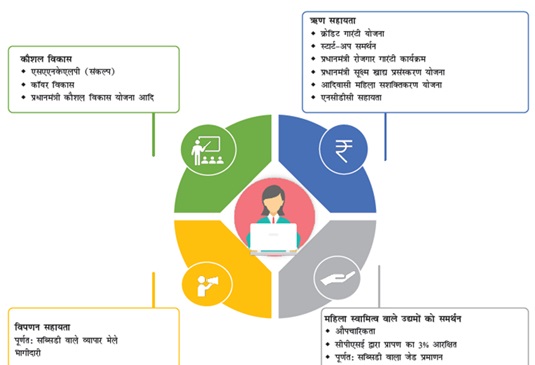

- महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने आसान कर्ज, विपणन समर्थन, कौशल विकास एवं महिला स्टार्ट-अप्स को समर्थन आदि से जुड़ी कई पहलों की शुरुआत की है।

- डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ रहे हैं जो विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए आवश्यक हैं।

- सरकार स्वचालन, जनरेटिव एआई, डिजिटलीकरण जैसे उभरते वैश्विक रुझानों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए लचीला एवं उत्तरदायी कुशल इकोसिस्टम स्थापित कर रही है।

- हाल में प्रस्तुत की गई पीएम-इंटर्नशिप योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में परिवर्तनकारी साबित हो रही है।

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत विगत 6 वर्ष में कुल नए पेरोल का आंकड़ा दोगुना हो गया है। इससे औपचारिक रोजगार में मजबूत बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं।

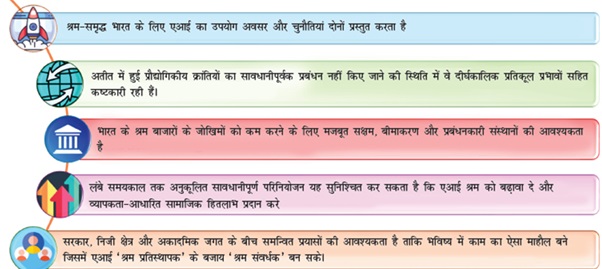

अध्याय 13 : एआई युग में श्रम: संकट या उत्प्रेरक

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के स्वास्थ्य, शोध, आपराधिक न्याय, शिक्षा, व्यवसा एवं वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में मानव प्रदर्शन से आगे निकलने का अनुमान है।

- वर्तमान में बड़े स्तर पर ए.आई. को अपनाने में विश्वसनीयता, संसाधन से जुड़ी अक्षमताएँ और अवसंरचना से जुड़ी कमियां जैसी बाधाएं मौजूद हैं।

- ए.आई. के प्रयोग के साथ-साथ इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी नीति निर्माताओं द्वारा उपयुक्त कदम उठाना आवश्यक है।

- ए.आई. की दक्षता को देखते हुए भारत ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आधार को मजबूत बनाया है और राष्ट्रव्यापी संस्थागत प्रतिक्रिया को संभव बनाया है।

- भारत में कुशल एवं सक्रिय युवा जनसंख्या के दोहन द्वारा ऐसा कार्यबल तैयार करने की क्षमताएँ हैं जो अपने कार्य निष्पादन एवं उत्पादकता में सुधार के लिए ए.आई. का उपयोग कर सकते हैं।

- ए.आई. आधारित बदलाव के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र एवं शिक्षा क्षेत्र के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है।