(प्रारंभिक परीक्षा : पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे ; मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 3 ; संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।)

संदर्भ

- प्रत्येक वर्ष होने वाले जलवायु सम्मलेन विश्व को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करने के लिये प्रेरित करने में सामान्यतः सफल रहे हैं लेकिन पर्यावरणविद् ऐसा मानते हैं कि ये सम्मेलन विगत दो दशकों से बढ़ते संकट को रोकने में विफल रहे हैं।

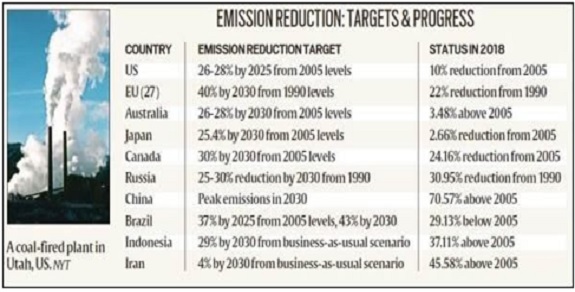

- जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिये पर्यावरणविदों का मानना है कि इन सम्मेलनों ने जितनी कार्रवाई की है, वह हमेशा कम ही रही है। वर्तमान स्थिति ये है कि अधिकतर देश निर्धारित लक्ष्यों से चूक गए हैं या प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गए हैं या फिर अपने कार्यों में देरी कर रहे हैं।

- परिणामतः विश्व वर्षपर्यंत ‘चरम मौसमी परिघटनाओं’ का लगातार सामना कर रहा है, जिसे वैश्विक उष्मन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में देखा जा रहा है।

लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता

- वर्ष 1990 से 2010 के दौरान जलवायु परिवर्तन के एक वैश्विक मुद्दा बनने से पहले नीति-निर्माताओं द्वारा बढ़ते उत्सर्जन को रोकने के लिये बहुत कम कार्रवाई की गई थी।

- विकसित देशों ने अपने लिये निर्धारित लक्ष्यों, जिसके अंतर्गत उन्हें वर्ष 2000 तक उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर ले जाना था, को गंभीरता से संबोधित नहीं किया।

- क्योटो (वर्ष 1997) में आयोजित तीसरे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अंतिम रूप दिया गया था लेकिन वांछित संख्या में अनुसमर्थन के अभाव में इसे वर्ष 2005 तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

- तत्कालीन विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जक देश संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन नहीं किया था, इस कारण उसके लिये समझौता बाध्यकारी नहीं था।

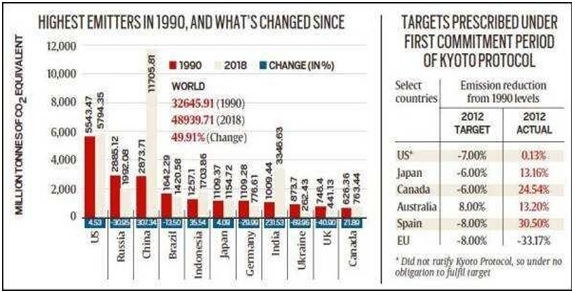

- उल्लेखनीय है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 37 समृद्ध और औद्योगिक देशों के एक समूह को वर्ष 2008 से 2012 की ‘प्रथम प्रतिबद्धता अवधि’ के दौरान वर्ष 1990 के स्तर से सामूहिक रूप से अपने उत्सर्जन में 5 प्रतिशत की कमी करने के लिये कहा गया था।

- यूरोपीय संघ और इसके कुछ व्यक्तिगत सदस्य देशों, जैसे- जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम (जो उस समय यूरोपीय संघ का सदस्य था) को छोड़कर अधिकांश देश निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे।

- हालाँकि, रूस और पूर्वी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं ने सोवियत संघ के विघटन के उपरांत अपने उत्सर्जन में नाटकीय गिरावट देखी। इस कारण इस समूह के देशों के सामूहिक उत्सर्जन में 22 प्रतिशत की गिरावट आई, जो निर्धारित 5 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी अधिक है।

- विश्व संसाधन संस्थान (WRI) के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2012 में अमेरिका का उत्सर्जन वर्ष 1990 की तुलना में थोड़ा अधिक था, जिसका अर्थ है कि उसके उत्सर्जन में कोई कमी नहीं हुई थी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के उत्सर्जन में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- वर्ष 1990 से 2012 के मध्य वैश्विक उत्सर्जन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसमें मुख्यतः चीन और भारत की तीव्र संवृद्धि का वृहद् योगदान है, जो वर्तमान में भी जारी है। चीन वर्ष 2007 के आस-पास संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर समग्रतः विश्व का अग्रणी उत्सर्जक देश बन गया।

- वर्तमान स्थिति ये है कि चीन का वर्तमान उत्सर्जन वर्ष 1990 के स्तर से 4 गुना अधिक हो चुका है, जबकि भारत का समग्र उत्सर्जन वर्ष 1990 से तीन-गुना अधिक हो गया है।

नई उभरती अर्थव्यवस्थाएँ

- चीन, भारत और इसी तरह की तीव्र संवृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाओं, जैसे ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया आदि देशों ने विभिन्न कारणों से अपने उत्सर्जन में कटौती को अनिवार्य नहीं किया है।

- विभिन्न अध्ययनों में स्पष्ट हो चुका है कि वैश्विक उष्मन के कारण वायुमंडल में 90 प्रतिशत से अधिक ग्रीनहाउस गैसों का संचयन समृद्ध और औद्योगिक देशों के कारण हुआ है।

- भारत और चीन जैसे देशों ने वर्ष 1980 और 1990 के दशक के उपरांत ही अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ाना आरंभ किया।

- यही वह सिद्धांत है, जिसने विकासशील देशों के लिये सबसे प्रिय एवं सशक्त प्रावधान, ‘सामान्य परंतु विभेदित उत्तरदायित्व तथा संबंधित क्षमताओं (Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities - CBDR-RC) को जन्म दिया।

- हालाँकि भारत, चीन और अन्य प्रमुख विकासशील देशों का ‘ऐतिहासिक उत्सर्जन’ में न्यूनतम योगदान था, इसका लाभ उठाते हुए तथा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इन देशों ने औद्योगिक गतिविधियों के द्वारा उत्सर्जन में तीव्र वृद्धि की है।

- उक्त गतिविधियाँ विकसित देशों के लिये चिंता का प्रमुख कारण हैं, जो महसूस करते हैं कि ये देश एक ‘मुफ्त पास’ के कारण अनुचित आर्थिक लाभ उठा रहे हैं।

- इसी आलोक में ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ को समाप्त करके एक ऐसा ढाँचा तैयार करने का प्रयास किया गया, जिससे भारत और चीन के उत्सर्जन पर भी कुछ प्रतिबंध लगाया जा सके। इसकी परिणति वर्ष 2015 में पेरिस समझौते को अंतिम रूप देने के साथ हुई तथा विगत वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल औपचारिक रूप से समाप्त हो गया।

- पेरिस जलवायु समझौते ने जलवायु परिवर्तन ढाँचे को परिवर्तित कर दिया। वस्तुतः विज्ञान-आधारित उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य, जो बाध्यकारी प्रकृति के थे, की बजाय देशों को केवल वही करने के लिये कहा गया, जो उन्हें सही प्रतीत हो रहा है। संक्षेप में कहा जाए तो देशों के लिये इस तरह के समझौते में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिये विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया और न ही कोई दायित्व ही आरोपित किया गया है।

प्रौद्योगिकी और वित्त की कमी

- विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के संबंध में विकासशील देशों और विशेषकर अल्प-विकसित देशों को मदद करने की दिशा में कम प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

- इसके अंतर्गत बदलते परिवेश में अनुकूलन की सुविधा के लिये वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करना शामिल है। विकसित देशों के लिये ऐसा करना, न केवल क्योटो प्रोटोकॉल में अनिवार्य था बल्कि पेरिस समझौते में भी अनिवार्य है।

- वास्तविकता ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शायद ही किसी सार्थक धनराशि या प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हुआ हो। वर्ष 2009 के कोपेनहेगन सम्मेलन में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री ने घोषणा की थी कि विकसित देश वर्ष 2020 से प्रत्येक वर्ष विकासशील देशों के लिये जलवायु वित्त के रूप में 100 बिलियन डॉलर की धनराशि जुटाएंगे, इसे पेरिस समझौते में लिखित स्वरूप प्रदान किया गया।

- इस संबंध विकसित देशों का दावा है कि यह राशि पहले से ही प्रदान की जा रही है। हालाँकि विकासशील देशों ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि जो धनराशि जलवायु वित्त के रूप में प्रदान की जा रही है, वस्तुतः वह पहले से मौजूद सहायता या अन्य उद्देश्यों के रूप में दिया जाने वाला ही धन है।

- विशेषज्ञों का मानना है 100 बिलियन डॉलर की धनराशि वर्तमान समय में मामूली सहायता है क्योंकि विभिन्न अनुमान बताते हैं कि प्रत्येक वर्ष जलवायु वित्त के रूप में खरबों डॉलर की आवश्यकता होती है।