(प्रारंभिक परीक्षा : राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ)

(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2 : भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध) |

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस एवं सेशेल्स के राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार के प्रमुख विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। यह भारत की विदेश नीति पहल के हिस्से के रूप में इसके पड़ोस एवं हिंद महासागर क्षेत्र पर देश के निरंतर फोकस को प्रदर्शित करता है।

भारत के पड़ोसी देश और पड़ोसी प्रथम नीति

- भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की भारत की सोच को दोहराती है। इस नीति के माध्यम से भारत न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि विस्तारित हिंद महासागर क्षेत्र में स्थायी शांति, स्थिरता एवं समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता है।

- ‘नेबरहुड फर्स्ट’ की नीति वर्ष 1947 से ही भारतीय विदेश नीति का अभिन्न अंग रही है। इसका उद्देश्य अपने निकटस्थ पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना एवं साझा चिंताओं को दूर करना है।

- यह नीति भारत के परामर्शदात्री, गैर-पारस्परिक (Non Reciprocal) एवं विकासोन्मुख दृष्टिकोण से प्रेरित है।

- गैर-पारस्परिक संबंधों का आशय पड़ोसी देशों के साथ निःस्वार्थ रूप से सहयोग की नीति अपनाना है, न कि सामान स्तर के विनिमय या आदान-प्रदान की नीति।

भारत का निकटतम पड़ोस

- भारत की भौगोलिक सीमा अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, चीन एवं श्रीलंका से लगती है।

- इन देशों के साथ भारत के सभ्यता आधारित संबंध हैं। इन संबंधों में साझा इतिहास, साझी संस्कृति एवं लोगों के बीच पारस्परिक संबंध जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।

- ये निकटतम पड़ोसी देश स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की ‘प्राथमिकता की प्रथम परिधि’ में शामिल रहे हैं।

भारत का विस्तारित पड़ोस

- कुछ देश भौगोलिक रूप से तो भारत से दूर स्थित हैं किंतु भारत के साथ उनके महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं रणनीतिक संबंध हैं। इन्हें विस्तारित पड़ोसी देशों के रूप में चिन्हित किया जाता है।

- इनमें हिंद महासागर क्षेत्र के देश, दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश या पश्चिम एशिया के देश शामिल हैं।

भारत का वैश्विक नेतृत्व एवं विस्तारित पड़ोस

विगत एक दशक में भारत न केवल एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभरा है बल्कि एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है। अपनी इस भूमिका को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए भारत अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की तर्ज पर अपने विस्तारित पड़ोसी देशों के साथ भी मजबूत संबंध बना रहा है।

- एशिया-प्रशांत : भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' (Act East Policy) एक प्रमुख राजनयिक पहल है। इसका उद्देश्य अलग-अलग स्तरों पर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है।

- एक्ट ईस्ट नीति चार केंद्रीय विषयों (4C) पर आधारित है : कनेक्टिविटी, कॉमर्स (वाणिज्य), कल्चर (संस्कृति) एवं कैपेसिटी-बिल्डिंग (क्षमता-निर्माण)।

- इस क्षेत्र में भारत के द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार में आसियान, आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF), पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन (EAS) जैसे प्रमुख संस्थागत मंचों की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है।

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र : इस क्षेत्र के लिए भारत की नीति ‘समावेशिता, खुलेपन एवं आसियान केंद्रीयता’ की अवधारणा पर आधारित है।

- भारत की ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास : सागर’ (Security and Growth for All in the Region : SAGAR) पहल का उद्देश्य सागरीय क्षेत्र में (विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में) भारत के भू-राजनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है।

- समुद्र-तटीय अफ्रीकी देश : ‘एक साथ समान रूप से विकास करना’ (Developing Together As Equal) की भावना इस साझेदारी को परिभाषित करती है।

- सेशेल्स एवं मॉरीशस जैसे द्वीपीय राष्ट्रों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी निवास करते हैं।

- मध्य एशिया : भारत ने मध्य एशियाई देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2012 में ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी’ की शुरूआत की।

- इस क्षेत्र में आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए भारत ने 4C (कॉमर्स, कैपेसिटी-बिल्डिंग, कनेक्टिविटी एवं कॉन्टेक्ट) की रणनीति पर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

- पश्चिम एशिया : भारत ने ‘लुक वेस्ट नीति’ को ‘लिंक एंड एक्ट वेस्ट’ नीति में परिवर्तित किया है।

- इस नीति में मोटे तौर पर खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र, ईरान, इजरायल एवं अन्य अरब देश शामिल हैं।

- प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा और चाबहार के माध्यम से ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक पहुँच का प्रयास इस क्षेत्र में भारत की मजबूत होती स्थिति का प्रमाण है।

|

भारत की पड़ोसी नीति के विकास के चरण

आदर्शवाद का चरण

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 एवं 1960 के दशक में भारत की विदेश नीति, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ, आदर्शवाद की विचारधारा से प्रेरित थी।

- इसके तहत भारत ने सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए ‘क्षेत्रीय संरचना’ की बजाए द्विपक्षीय वार्ताओं एवं संधियों के जरिए अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का विकल्प चुना था।

- उदाहरण के लिए, भूटान (1949) एवं नेपाल (1950) के साथ मैत्री संधियों पर हस्ताक्षर; भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता (1954) आदि।

क्षेत्रीय प्रभुत्व और उप-महाद्वीपीय वर्चस्व का चरण

- इस चरण में विदेश नीति 'मुनरो सिद्धांत' पर आधारित थी। 1960-1990 के दौरान भारत ने क्षेत्रीय प्रभुत्व और उप-महाद्वीपीय वर्चस्व (Hegemony) स्थापित करने पर ज़ोर दिया।

- इसके तहत भारत की नीति दक्षिण एशियाई पड़ोस में अपनी स्थिति मज़बूत करने तथा क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार न करने पर केंद्रित थी।

- वर्ष 1975 में सिक्किम का विलय करना, वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश के निर्माण में भूमिका, वर्ष 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षक सेना (Indian Peacekeeping Force) के प्रवेश आदि भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व एवं उप-महाद्वीपीय वर्चस्व के प्रमुख उदाहरण हैं।

- इसी दौरान पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए वर्ष 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC/सार्क) की स्थापना की गई थी।

वैश्वीकरण के दौर में

- 1990-2000 के बीच पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति एक ‘बिग ब्रदर’ की तरह व्यवहार करने वाली कही जा सकती है।

- दक्षिण एशिया में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संघर्ष के रूप में देखने के बजाए देशों के मध्य विवादों को हल करने के लिए विश्वास सृजन पर बल दिया गया।

- भारत ने एकतरफा रियायत प्रदान करने और क्षेत्र को अपना समर्थन देने का आश्वासन देते हुए ‘गुजराल डॉक्ट्रिन’ प्रस्तुत किया।

- 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने इस क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण के लिए पहलें भी शुरू की।

2008 के बाद का चरण

- वर्ष 2008 के बाद भारत के निकटस्थ पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव बढ़ने लगा जिसके प्रत्युत्तर में भारत ने ‘गुजराल डॉक्ट्रिन’ का अधिक सख्ती से पालन करना शुरू किया।

- पड़ोस प्रथम नीति की अवधारणा भी वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई। इसके तहत पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को 5Ss के रूप में रेखांकित किया गया : सम्मान (Samman), संवाद (Samvad), शांति (Shanti), समृद्धि (Samriddhi) एवं संस्कृति (Sanskriti)।

2014-2024 के दौरान

- वर्ष 2014 के बाद से नई दिल्ली ने अपने निकटतम पड़ोसियों (जिन देशों के साथ भारत की स्थलीय या समुद्री सीमाएँ मिलती हैं) के साथ सहयोग की पहल करने और विस्तारित पड़ोसियों (हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व एशिया या पश्चिम एशिया के देश) के साथ व्यापक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया है।

- क्षेत्र में ‘आर्थिक सहयोग’, ‘विकास सहायता’ तथा ‘साझा चुनौतियों के समाधान’ के माध्यम से संबंधों को मजबूत करने के लिए ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति को नया रूप दिया गया।

- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिए भारत के भू-राजनीतिक ढांचे को 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास) के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई।

गुजराल डॉक्ट्रिन

- भारत के पूर्व विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने वर्ष 1996-1997 में गुजराल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।

- यह भारत और पड़ोसी देशों के बीच विश्वास बनाने, द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करने तथा भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने से संबंधित है।

- इस सिद्धांत में भारत के पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए एकतरफा रियायतों के महत्व पर बल दिया गया।

- इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु हैं :

- भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव एवं श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ भारत पारस्परिकता की तलाश नहीं करता है किंतु सद्भावना व भरोसे के साथ जो कुछ वह दे सकता है उसे प्रदान करता है और समायोजित करता है।

- किसी भी दक्षिण एशियाई देश को किसी अन्य दक्षिण एशियाई राष्ट्र के हित के विरुद्ध अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

- सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए।

- देशों को एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए तथा उन्हें अपने सभी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सुलझाना चाहिए।

|

वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की प्रासंगिकता

भू-सामरिक महत्व

- क्षेत्रीय नेतृत्व : वैश्विक सामरिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र का उभार भारत के दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग से दक्षिण एशिया में भारत की केंद्रीय स्थिति को मजबूत करता है।

- चीन का प्रत्युत्तर : हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम करने और क्षेत्र में एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों का बेहतर होना आवश्यक है।

- इस क्षेत्र में भारत का ‘नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर’ होने का आशय ऐसे देश से है जो अपनी सुरक्षा करने के साथ-साथ अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी ध्यान रखता है।

- बहुपक्षीय सहयोग : पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसे अलग-अलग बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करते हैं।

- बहुपक्षीय मंचों पर पड़ोसी देशों के साथ सहयोग भारत के लिए द्विपक्षीय संबंधों में एक क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय आयाम प्रदान करता है।

आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा

- क्षेत्रीय अखंडता : प्राय: भारत के अलगाववादी समूहों को सीमा-पार शरण मिलने की आशंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं। भारत को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसियों के साथ मजबूत एवं स्थायी संबंधों की आवश्यकता है ताकि कोई भी पड़ोसी देश किसी भी विद्रोही समूह को भारत के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग करने की अनुमति न दें।

- पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को समाप्त करने में म्यांमार को एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखा जाता है।

- समुद्री सुरक्षा : भारत में आतंकवादी हमले के लिए समुद्री सीमा का प्रयोग किया जा चुका है और भविष्य में ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पड़ोसी देशों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

- मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार जैसे सामुद्रिक पड़ोसी देशों के साथ सहयोग से भारत को अपने प्रादेशिक जल क्षेत्र की प्रभावी निगरानी करने में मदद मिलेगी।

आर्थिक हित

- ऊर्जा सुरक्षा : उत्तरी पड़ोसी देशों (नेपाल व भूटान) में जल-विद्युत की अपार क्षमताएं मौजूद हैं। इसके अलावा तेल एवं गैस की निर्बाध आपूर्ति के लिए हिंद महासागर के तटीय पड़ोसियों के साथ-साथ मध्य-पूर्व के विस्तारित पड़ोस का सहयोग प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास : पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

- बांग्लादेश के चटगांव एवं मोंगला बंदरगाह तथा म्यांमार के सितवे बंदरगाह से होकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कार्गो के पारगमन व ट्रांस-शिपमेंट की सुविधा का विकास किया जा रहा है।

- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को म्यांमार के माध्यम से व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भी जोड़ा जा सकता है।

सॉफ्ट पावर कूटनीति

- अपने पड़ोसियों के साथ भारत के मजबूत सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध हैं।

- भारत एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों व राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है।

- इसके अलावा पड़ोसी देशों में किसी विपदा में भारत सबसे पहले एवं त्वरित सहायता व सहयोग प्रदान करने वाला देश है।

- कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने सभी पड़ोसी देशों को आवश्यक दवाओं एवं वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित की।

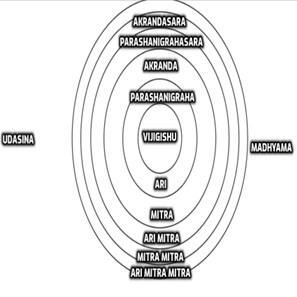

प्राचीन भारत में पड़ोसी राज्यों के प्रति नीति : कौटिल्य का मंडल सिद्धांत

- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अंतर्राज्यीय संबंधों एवं विदेश नीति का प्रमुख स्थान है। उन्होंने अपने मंडल सिद्धांत के माध्यम से अंतरराज्यीय संबंधों की गतिशीलता को समझाने की कोशिश की है।

- यह शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। इसे संकेंद्रित वृत्तों (Concentric Circles) के माध्यम से दर्शाया गया है।

- संकेंद्रित वृत्तों के केंद्र वाले देश की परख इस बात से होती है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के बीच कितना शक्ति संतुलन बनाए रखता है।

- किसी भी देश के निकटतम पड़ोसी देश का वास्तविक या संभावित शत्रु होने की संभावना सर्वाधिक होती है। निकटतम पड़ोसी के बगल वाले देश के सबसे पहले वाले देश के मित्र होने की संभावना होती है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है।

- कौटिल्य ने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए छह सूत्रीय विदेश नीति की अनुशंसा की है :

- संधि या शांति

- विग्रह या युद्ध

- आसन/तटस्थता/ प्रतीक्षा करना और देखना

- याना या जबरदस्ती

- समश्र या गठबंधन

- द्वैधिभाव या दोहरापन

- इसे अमल में लाने के लिए उन्होंने राजा को साम (सुलह), दान (रियायत या उपहार), दंड एवं भेद (विवाद) की युक्तियां अपनाने की सलाह दी है।

- कौटिल्य के अनुसार, एक राजा को ऐसी किसी भी मित्रता या गठबंधन को तोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए जो आगे उसके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो।

|

पड़ोसी प्रथम नीति के समक्ष चुनौतियाँ

- पाकिस्तान के साथ संबंध विच्छेद : भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। दोनों देशों के बीच निरंतर तनाव ने क्षेत्र के भीतर सार्थक सहयोग की गुंजाइश को सीमित कर दिया है।

- वर्ष 2016 के उरी आतंकी हमले के बाद ‘दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ’ (SAARC) शिखर सम्मेलन का आयोजन भी नहीं हो सका है।

- सुरक्षा जोखिम : अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वाली सीमाएँ पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा आतंकवादियों को शरण देना, बढ़ता कट्टरपंथ आदि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

- गोल्डन ट्रायंगल तथा गोल्डन क्रिसेंट जैसे तस्करी वाले क्षेत्रों के निकट स्थित होने के कारण भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की समस्या एक बड़ी चुनौती के रूप में विद्यमान है।

- सोमालिया के तट पर पायरेसी या समुद्री डकैती की घटनाएँ तथा आतंकवादियों द्वारा जलमार्गों का उपयोग करने की आशंका रहती है।

- चीन का उदय : बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, निवेशों एवं पड़ोसी देशों (जैसे- वर्तमान में मालदीव) में बढ़ती उपस्थिति के माध्यम से दिखाई देने वाली चीन की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने भारत की क्षेत्रीय भागीदारी के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं।

- भारत विरोधी भावनाएँ : भारत के बड़े भाई के रवैये और भारत पर आर्थिक निर्भरता की कथित धारणा के कारण क्षेत्र के लोगों के मन में भारत विरोधी भावनाएँ जड़ें जमा रही हैं।

- यह धारणा अक्सर संबंधों में तनाव पैदा करती है। हाल के दिनों में मालदीव में 'इंडिया आउट' अभियान और नेपाल की सीमा पर नाकाबंदी जैसी घटनाएँ इन देशों के साथ गहरे सहयोग में बाधा उत्पन्न करती हैं।

- घरेलू राजनीति का प्रभाव : भारत की पड़ोसी नीति पर घरेलू-राजनीतिक मजबूरियों और नृजातीय विचारधाराओं का प्रतिकूल प्रभाव भी देखा जा सकता है।

- पश्चिम बंगाल के विरोध के कारण बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल समझौते में देरी हुई।

- नेपाल के तराई क्षेत्र में मधेशियों के हितों को भारत के समर्थन से नेपाल के साथ संबंधों में कटुता देखने को मिलती है।

- एकरूपता का अभाव : पड़ोसी प्रथम नीति का प्रदर्शन विभिन्न पड़ोसी देशों में भिन्न-भिन्न रहा है।

पड़ोसी प्रथम नीति को अधिक प्रभावशाली बनाने के सुझाव

- आतंकवाद एवं अवैध प्रवास : भारत को हमेशा से अपने निकटवर्ती पड़ोस से खतरों, तनाव और आतंकवादी हमलों की आशंका का सामना करना पड़ा है। अवैध प्रवास और हथियारों एवं ड्रग्स की तस्करी की चुनौतियों से निपटने के लिए सीमाओं पर बेहतर सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता है।

- सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवास के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की निगरानी करने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए विदेश मंत्रालय को गृह मंत्रालय व राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

- चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध : चीन व पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध विवादास्पद मुद्दों से ग्रस्त रहे हैं। पाकिस्तान से होने वाला आतंकवाद एक मुख्य चिंता का विषय है।

- आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के साथ संवाद का विकल्प अपनाया जा सकता है।

- पड़ोसी प्रथम नीति के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साझा मंच स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

- सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में निवेश : भारत को सीमावर्ती क्षेत्रों को स्थिर और विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

- भारत के पड़ोसियों के साथ जुड़ाव के लिए सीमा पार सड़कें, रेलवे एवं अंतर्देशीय जलमार्ग व बंदरगाहों जैसी कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है।

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के लिए क्षेत्रीय विकास निधि स्थापित करने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।

- भारत की ऋण सहायता (LoC) परियोजनाओं की निगरानी : भारत की अपने पड़ोसियों को दी गई ऋण सहायता वर्ष 2014 में 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

- भारत की वैश्विक सॉफ्ट लेंडिंग का 50% हिस्सा उसके पड़ोसियों को जाता है। ऐसे में विदेश मंत्रालय को नियमित निगरानी के माध्यम से ऐसी एल.ओ.सी. परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

- संयुक्त परियोजना निगरानी समितियों एवं निरीक्षण तंत्र को मजबूत करके पड़ोसी देशों में विकास परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा किया जाना चाहिए।

- रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा : रक्षा सहयोग भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव, म्यांमार एवं नेपाल जैसे विभिन्न देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाते हैं।

- भारत के विस्तारित पड़ोस में समुद्री क्षेत्र सुरक्षा पहलों पर गंभीरता से सुधार करने की आवशकता है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास : एक्ट ईस्ट नीति एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र कई पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है।

- पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास पड़ोस प्रथम नीति और एक्ट ईस्ट नीति की सफलता के लिए अभिन्न अंग है।

- इन दोनों नीतियों के बीच तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास एवं सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

- पर्यटन को बढ़ावा : भारत पड़ोसी देशों के लिए एक प्रमुख चिकित्सा गंतव्य देश है। कई भारतीय धार्मिक पर्यटन के लिए नेपाल भी जाते हैं।

- भारत को पड़ोसी प्रथम नीति के तहत चिकित्सा पर्यटन सहित पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने पर ज़ोर देना चाहिए।

- बहुपक्षीय संगठन : भारत का अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ाव बहुपक्षीय व क्षेत्रीय तंत्रों द्वारा संचालित है। इसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ और बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल शामिल है।

- पड़ोस प्रथम नीति के प्रभाव को व्यापक रूप से ज़मीन पर महसूस करने के लिए संस्थागत एवं बहुपक्षीय/क्षेत्रीय तंत्रों को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

- क्षेत्रीय एकीकरण के लिए यूरोपीय संघ मॉडल से सीख : द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपसी सहयोग से युद्ध की भयावहता को टालने के विचार ने यूरोपीय संघ (EU) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

- सदस्य देश ने अपने कुछ राजनीतिक व आर्थिक अधिकार त्याग कर यूरोपीय संघ में शामिल हुए, जिससे उन्हें ‘एकल यूरोपीय बाजार’ और लोगों, वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी की मुक्त आवाजाही जैसे लाभ मिलते हैं।

- इस व्यवस्था ने यूरोपीय देशों में स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि की है। परिणामतः यूरोपीय संघ एक अद्वितीय शासी निकाय और दुनिया का पहला सुपर-नेशनल संगठन बना है।

- अतः दक्षिण एशिया में शांति एवं स्थिरता के लिए सार्क जैसे संगठन का विशेष महत्व है और इसके लिए पाकिस्तान व भारत के बीच सुलह आवश्यक है।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट रूप से भारत के हित में है कि इसकी निकटवर्ती परिधि स्थिर, सुरक्षित एवं संवेदनशील हो। प्रतिस्पर्धी दुनिया में इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत को बड़े क्षेत्र को कवर करना होगा और कनेक्टिविटी, सहयोग व संपर्क में निवेश करना होगा, जिससे भौगोलिक स्थिति अधिक सुसंगत हो सके। पड़ोसी प्रथम नीति का मूल यह है कि भारत अपने निकटतम पड़ोसियों को घनिष्ठ संबंधों के लाभों के बारे में समझाए और फिर जमीनी स्तर पर इसे लागू करे।