|

(प्रारंभिक परीक्षा : पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे) |

संदर्भ

|

इसे भी जानिए! विश्व पर्यावरण दिवस-2024

|

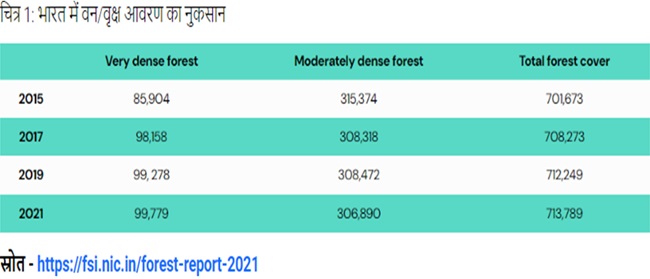

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2021 के प्रमुख बिंदु

|

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्ति के लिए वन प्रबंधन की आवश्यकता

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्ति के लिए वन प्रबंधन की आवश्यकता आगे की राह