(प्रारंभिक परीक्षा: पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे)

(मुख्य परीक्षा, प्रश्नपत्र 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।)

संदर्भ

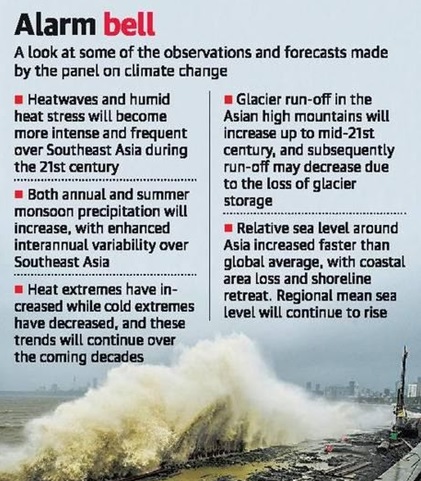

‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल’ (IPCC) ने अपनी छठी रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘क्लाइमेट चेंज 2021: द फिजिकल साइंस बेसिस’ है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, पृथ्वी की जलवायु इतनी उष्ण हो रही है कि लगभग एक दशक में तापमान शायद उस स्तर तक पहुँच जाएगा, जिस स्तर तक वैश्विक नेता रोकने की माँग कर रहे हैं।

- रिपोर्ट में कहा गया है, विश्व विगत कुछ पूर्वानुमानों की तुलना में वर्ष 2030 के दशक में वैश्विक उष्मन 1.5 डिग्री सेल्सियस के निशान को पार कर जाएगा। आँकड़ों से ज्ञात होता है कि हाल के वर्षों में उष्मन में तेज़ी आई है।

- यदि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों में व्यापक कटौती नहीं की गई तो तापमान पूर्व-औद्योगिक कालखंड से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जिसके कारण हीट वेव्स, सूखे और तीव्र वर्षा जैसी घटनाएँ परिलक्षित होंगी।

- जलवायु में हाल के परिवर्तन व्यापक और तीव्र हैं तथा हम जिन परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, उनमें और अधिक वृद्धि की संभावना है।

- वैश्विक उष्मन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि, ग्लेशियरों की कमी, सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी चरम परिघटनाएँ तीव्र हो चुकी हैं।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति में तेज़ी देखी जा रही है, वहीं आर्कटिक समुद्री बर्फ और पर्माफ्रॉस्ट कम हो रहा है।

अपरिवर्तनीय नुकसान

- जलवायु परिवर्तन के अनेक नकारात्मक प्रभाव होंगे, जैसे- हिम सतह का कम होना, समुद्र के जलस्तर व महासागरों की अम्लीयता में वृद्धि।

- इस सदी के मध्य तक समुद्र स्तर में 15 से 30 सेमी. की वृद्धि हो सकती है।

- पृथ्वी पर होने वाले लगभग सभी उष्मन के लिये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों के उत्सर्जन को ज़िम्मेदार ठहराया गया है।

भविष्य के पाँच परिदृश्य

- रिपोर्ट में भविष्य के पाँच अलग-अलग परिदृश्यों का वर्णन किया गया है, जो इस तथ्य पर आधारित हैं कि विश्व कार्बन उत्सर्जन को कितना कम किया जा सकता है-

- अविश्वसनीय रूप से बृहत् और त्वरित प्रदूषण कटौती वाला भविष्य;

- तीव्र प्रदूषण में कटौती किंतु बृहत् पैमाने पर नहीं;

- मध्यम उत्सर्जन वाला परिदृश्य;

- प्रदूषण में कमी करने वाली मौजूदा योजनाएँ जारी रहें;

- भविष्य में कार्बन प्रदूषण में निरंतर वृद्धि।

प्रभाव

- वैज्ञानिक बार-बार एक महत्त्वपूर्ण संदेश को दोहराते रहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव एक सीमा के बाद शुरू नहीं होंगे, बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस उष्मन के अनुमानित प्रभाव 1.5 डिग्री सेल्सियस पर भी मौजूद होंगे और इन्हें महसूस भी किया जा रहा है। लेकिन उष्मन में और वृद्धि होने से स्थिति अधिक बिगड़ सकती है।

- वैश्विक उष्मन की हर अतिरिक्त मात्रा के साथ जलवायु में बड़े परिवर्तन होंगे।

- 2 डिग्री के उष्मन पर चरम गर्मी, कृषि और मानव स्वास्थ्य के महत्त्वपूर्ण सहिष्णुता सीमा तक पहुँच जाएगी।

- वैश्विक स्तर पर दैनिक वर्षा की घटनाएँ उष्मन के प्रत्येक अतिरिक्त डिग्री सेल्सियस के साथ लगभग 7 प्रतिशत तेज़ होंगी।

भारत की स्थिति

- हिंद महासागर, अन्य महासागरों की तुलना में उच्च दर से गर्म हो रहा है, जिसके कारण हीट वेव्स और बाढ़ में वृद्धि होगी।

- वर्तमान वैश्विक उष्मन प्रवृत्तियों के कारण भारत में वार्षिक औसत वर्षा में वृद्धि होने की संभावना है तथा आने वाले दशकों में दक्षिणी भारत में अधिक तीव्र बारिश की संभावना है।

- समुद्र के गर्म होने से समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, जिससे तटीय क्षेत्रों में बार-बार और गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

- इसके अतिरिक्त, भारत की 7,517 किलोमीटर की लंबी तटरेखा को बढ़ते जलस्तर से अन्य महत्त्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ेगा।

- चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, सूरत और विशाखापत्तनम के बंदरगाह शहरों में समुद्र के जलस्तर में 50 सेमी की वृद्धि होने पर 28.6 मिलियन नागरिक तटीय बाढ़ से प्रभावित होंगे।

- भारत और दक्षिण एशिया में मानसून की चरम सीमा बढ़ने तथा कम तीव्र वर्षा वाले दिनों के आवृत्ति के बढ़ने की संभावना है।

- 21वीं सदी के अंत तक भारत में मानसून लंबी अवधि का होने का भी संकेत है। साथ ही, दक्षिण एशियाई मानसून वर्षा में वृद्धि का भी अनुमान है।

रिपोर्ट के नए अनुमान

- आई.पी.सी.सी. कई वर्षों से तत्काल अवधि में कहीं अधिक जलवायु कार्रवाई का आह्वान कर रहा है। इसने पहली बार यह भी जवाब देने की कोशिश की है कि तत्काल कार्रवाई के लाभ परिलक्षित होने से पूर्व कितना समय लगेगा।

- सरकारों के सामने एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या निकट भविष्य में उत्सर्जन में कटौती के कोई दृश्यमान और ठोस परिणाम संभव हैं।

- छठी आकलन रिपोर्ट ने उक्त प्रश्न का व्यापक उत्तर नहीं दिया है, लेकिन यह सुझाव दिया है कि महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन में कमी के परिणाम 10 से 20 वर्षों में दिखने शुरू हो जाएँगे।

- रिपोर्ट में एक नया तत्त्व ‘कंपाउंड इवेंट’ पर चर्चा है, जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक जलवायु परिवर्तन-प्रेरित घटनाएँ एक के बाद एक हो रही हैं तथा एक दूसरे को ‘ट्रिगर’ कर रही हैं या एक साथ घटित हो रही हैं।

- उत्तराखंड में हाल की घटना, जिसमें भारी वर्षा, भूस्खलन, हिमस्खलन और बाढ़ शामिल है, कंपाउंड इवेंट का एक अच्छा उदाहरण है।

- ‘ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट’ हिमालय क्षेत्र में एक परिचित घटना है, यह भी एक कंपाउंड इवेंट का एक उदाहरण है, क्योंकि यह भारी वर्षा और बाढ़ के करण होता है।

- कंपाउंड इवेंट कई गुना घातक हो सकते हैं। यदि घटनाएँ एक साथ होती हैं, तो वे एक-दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हुए एक-दूसरे को ‘फीड’ करती हैं। इस कारण समुदायों को संभलने का बेहद कम समय मिल पाता है।

- वैश्विक उष्मन के बढ़ने के साथ अतीत और वर्तमान जलवायु में कम संभावित दुर्लभ और कंपाउंड इवेंट बार-बार होंगे।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)

- प्रत्येक 6 या 7 वर्षों में ‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल’ (IPCC) आकलन रिपोर्ट तैयार करता है, जो पृथ्वी की जलवायु का सबसे व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन होता है।

- इसकी स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी।

- आई.पी.सी.सी. स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान में संलग्न नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर के वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी प्रासंगिक वैज्ञानिक अध्ययन के तार्किक निष्कर्ष के लिये आग्रह करता है।

- आकलन रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के बारे में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक राय होती है।

- ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये सरकारी नीतियों का आधार बनाते हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता के लिये वैज्ञानिक आधार भी प्रदान करते हैं।

- अब तक पाँच आकलन रिपोर्ट जारी की गई हैं। प्रथम रिपोर्ट वर्ष 1990 में जारी की गई थी। पाँचवीं आकलन रिपोर्ट वर्ष 2014 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिये जारी की गई थी।

- हाल में, आई.पी.सी.सी. ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट (AR 6) का पहला भाग जारी किया है, जबकि बाकी के दो हिस्से आगामी वर्ष जारी किये जाएँगे।

- आई.पी.सी.सी. रिपोर्ट वैज्ञानिकों के तीन कार्य समूहों द्वारा तैयार जी जाती है-

- वर्किंग ग्रुप- I - यह जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार से संबंधित है, जो रिपोर्ट हाल में जारी हुई है।

- वर्किंग ग्रुप- II - संभावित प्रभावों, कमज़ोरियों और अनुकूलन के मुद्दों को संबोधित करता है।

- वर्किंग ग्रुप- III- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये किये जाने वाले कार्यों से संबंधित है।