शॉर्ट न्यूज़ : 03 जून , 2024

एंटी-नेफ्रिन ऑटोएंटीबॉडीज

माइक्रोसेफली (microcephaly)

नारवा नदी

ओपेक+ समूह

शांगरी-ला डायलॉग

एग्ज़िट पोल के नियम

तंजानिया का दार एस सलाम बंदरगाह

टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी का मौसम प्रभावित

पम्पा झील के पास शैलचित्रों की खोज

विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन

ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर

एंटी-नेफ्रिन ऑटोएंटीबॉडीज

चर्चा में क्यों

हाल ही में शोधकर्ताओं ने किडनी संबंधित रोगों की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक विश्वसनीय बायोमार्कर के रूप में 'एंटी-नेफ्रिन ऑटोएंटीबॉडीज' की पहचान की है।

एंटी-नेफ्रिन ऑटोएंटीबॉडीज (Anti-nephrin autoantibodies) के बारे में

- न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित शोध के अनुसार, शोधकर्ताओं ने एंटी-नेफ्रिन ऑटोएंटीबॉडीज का विश्वसनीय रूप से पता लगाने के लिए एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे (Enzyme-linked immunosorbent assay : ELISA) के साथ इम्यूनोप्रीसिपिटेशन को संयोजित करने का एक नया तरीका प्रस्तुत किया गया।

- एंटी-नेफ्रिन ऑटोएंटिबॉडी की पहचान हाइब्रिड इम्यूनोप्रीसिपिटेशन तकनीक के साथ मिलकर नैदानिक क्षमताओं को बढ़ाती है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ किडनी के विकारों में रोग की प्रगति की बारीकी से निगरानी के लिए नए रास्ते खोलती है।

- यह नेफ्रोटिक सिंड्रोम से जुड़ी गुर्दे की बीमारियों की पहचान और ट्रैकिंग करने में सहायक हो सकता है।

नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में

- नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसे मूत्र प्रोटीन के बढ़े हुए स्तर द्वारा परिभाषित किया जाता है, वृक्क (kidney) के विकारों से जुड़ा हुआ है, जिसमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी (Membranous nephropathy : MN), प्राइमरी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्केलेरोसिस (Focal segmental glomerulosclerosis : FSGS) और मिनिमल चेंज डिजीज (Minimal change disease : MCD) शामिल हैं।

- मूत्र के साथ बहुत अधिक प्रोटीन उत्सर्जन को प्रोटीनमेह (Proteinuria) कहते हैं।

- यह आमतौर पर गुर्दे के ग्लोमेरुली (एक प्रकार का फिल्टर) की समस्या के परिणामस्वरूप होता है।

- वृक्क रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को नेफ्रॉन नामक फ़िल्टरिंग इकाइयों के माध्यम से हटा देते हैं।

- प्रत्येक नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुलस होता है, जो रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को छानता है और उसे मूत्र के रूप में आपके मूत्राशय में भेजता है।

- सामान्य अपशिष्ट उत्पादों में नाइट्रोजन अपशिष्ट (यूरिया), मांसपेशियों का अपशिष्ट (क्रिएटिनिन), और अन्य अम्लीय पदार्थ शामिल होते हैं।

- ग्लोमेरुली शरीर को नियमित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक कोशिकाओं और प्रोटीन को रक्त में बनाए रखता है।

- नेफ्रोटिक सिंड्रोम आमतौर पर तब होता है जब ग्लोमेरुली में सूजन हो जाती है, और मूत्र में बहुत अधिक प्रोटीन (प्रोटीन्यूरिया) निकलने लगता है।

नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण

- यह वृक्क से संबंधित ऐसी किसी भी बीमारी के कारण हो सकता है जो नेफ्रॉन इकाइयों को नुकसान पहुंचाकर प्रोटीन्यूरिया को बढ़ाती हो।

- नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम का कारण बनने वाली कुछ बीमारियाँ, जैसे- नेफ्रैटिस, केवल किडनी को प्रभावित करती हैं।

- अन्य बीमारियाँ जो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम का कारण बनती हैं, जैसे- मधुमेह और ल्यूपस, शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित करती हैं।

- हाल के शोधों में पारा युक्त फेस क्रीम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बीच संबंध पाया गया है।

जैवसूचक\बायोमार्कर

- यह शब्द बायोलॉजिकल मार्कर का एक रूप है, जो चिकित्सा संकेतों की एक व्यापक उपश्रेणी को संदर्भित करता है, अर्थात रोगी के बाहर से देखी गई चिकित्सा स्थिति के वस्तुनिष्ठ संकेत जिन्हें सटीक और पुनरुत्पादित रूप से मापा जा सकता है।

- बायोमार्कर के महत्त्व :

- प्रारंभिक रोग का पता लगाना

- सटीक चिकित्सा

- उपचार प्रतिक्रियाओं की निगरानी

- क्लिनिकल परीक्षण और दवा विकास

- पूर्वानुमान और रोग निदान संबंधी जानकारी

- बायोमार्कर्स का उपयोग

- बायोमार्कर किसी बीमारी या स्थिति की उपस्थिति की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।

- किसी बीमारी की प्रगति को ट्रैक करने या उपचार की प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए किया जाता है। जैसे - मधुमेह में, रक्त शर्करा का स्तर बायोमार्कर के रूप में कार्य करता है।

- यह औषधि की खोज और विकास में सहायता कर सकते हैं।

- कुछ बायोमार्कर किसी व्यक्ति में बीमारी विकसित होने के जोखिम का आकलन करने में मदद कर सकते हैं, जैसे- आनुवंशिक मार्कर कुछ वंशानुगत स्थितियों के जोखिम की भविष्यवाणी कर सकते हैं।

- किसी व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं के अनुरूप उपचार करने, उपचार के परिणामों को बेहतर बनाने और दुष्प्रभावों को कम करने के लिए किया जा सकता है।

- रोगों, उनके कारणों और संभावित उपचारों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में बायोमार्कर मूल्यवान हैं।

- इनका उपयोग पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के संपर्क और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए भी किया जा सकता है।

|

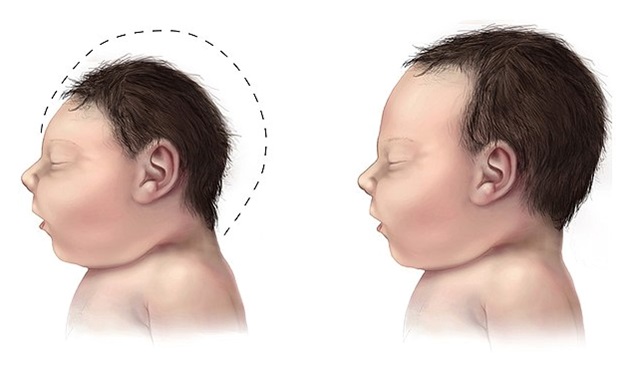

माइक्रोसेफली (microcephaly)

चर्चा में क्यों

हालिया शोध ने माइक्रोसेफली के कारक के रूप में SASS6 जीन की भूमिका को पुष्ट किया है। SASS6 एक प्रोटीन कोडिंग जीन है, जिसे शोधकर्ताओं ने वर्ष 2004 में, राउंडवॉर्म कैनोर्हाडाइटिस एलिगेंस में खोज की थी।

क्या है माइक्रोसेफली?

- यह एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, जिसमें एक शिशु का सिर उसी उम्र और लिंग के अन्य बच्चों के सिर की तुलना में बहुत छोटा होता है।

- माइक्रोसेफली से पीड़ित अधिकांश बच्चों में छोटा मस्तिष्क, दोषपूर्ण मोटर फ़ंक्शन, अस्पष्ट बोल-चाल और असामान्य चेहरे की विशेषताएं होती है साथ ही वे बौद्धिक रूप से अक्षम भी होते हैं।

माइक्रोसेफली होने के कारण क्या हैं?

अधिकांश शिशुओं में माइक्रोसेफली के कारण अज्ञात हैं। हालाँकि, इसके कुछ ज्ञात कारणों में शामिल हैं:

- जीन में उत्परिवर्तन : माइक्रोसेफली 30 जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है।

- सगोत्र विवाह (70% या उससे ज़्यादा मामलों के लिए जिम्मेदार) से व्यक्ति को अपने माता-पिता दोनों से एक जीन की उत्परिवर्तित प्रति विरासत में मिलने का जोखिम बढ़ जाता है।

- ये विवाह निकट संबंधी व्यक्तियों के बीच होते हैं, जैसे चाचा और भतीजी के बीच या चचेरे भाई-बहनों के बीच।

- गर्भावस्था के दौरान जीका, टोक्सोप्लाज्मोसिस, या साइटोमेगालोवायरस आदि का संक्रमण

- गर्भावस्था के दौरान कुपोषण

- जन्म के बाद शिशु में कुपोषण

- शराब या हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना

- बच्चे के विकास के दौरान उसके मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति में समस्या।

निदान : माइक्रोसेफली का निदान गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या बच्चे के जन्म के बाद किया जा सकता है। माइक्रोसेफली एक आजीवन स्थिति है और इसके लिए कोई ज्ञात इलाज या मानक उपचार नहीं है।

नारवा नदी

चर्चा में क्यों

हाल ही में रूस और एस्टोनिया में नारवा नदी पर रूस द्वारा नेविगेशन मार्करों को हटाए जाने के बाद के साथ एक नया विवाद को जन्म दिया।

रणनीतिक निहितार्थ

- नारवा नदी एस्टोनिया के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है और क्षेत्रीय विवादों के कारण किसी भी व्यवधान से इसके आर्थिक दुष्परिणाम हो सकते है।

- नदी पर तैरते हुए मार्करों को रूस द्वारा हटाया जाना अनेक चिंताएँ पैदा करता है साथ ही इसे एस्टोनिया और उसके नाटो सहयोगियों को डराने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।

- चूंकि रूस द्वारा की गयी कार्रवाही की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है, इसलिए कूटनीतिक संवाद और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह स्थिति इस क्षेत्र के देशों के सामने आने वाली व्यापक चुनौतियों को भी रेखांकित करती है।

नारवा नदी के बारे में

- नरवा नदी का उद्गम पेइपस झील के उत्तरपूर्वी छोर पर है और फ़िनलैंड की खाड़ी में यह अपना मुहाना बनाती है।

- पेइपस झील यूरोप की सबसे बड़ी सीमा-पार झील है, जो एस्टोनिया और रूस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है।

- इस नदी की सीमाएं तीन देशों से लगती है जिसमे लगभग 63% भाग रूस में, 30% एस्टोनिया एवं 7% लाटविया में बहती है।

ओपेक+ समूह

चर्चा में क्यों

ओपेक+ समूह ने तेल उत्पादन में कटौती को वर्ष 2025 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।

ओपेक एवं ओपेक+ संगठन

- ओपेक (OPEC) पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक स्थायी अंतरसरकारी संगठन है, जो अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करता है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय तथा उचित एवं स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी।

- वर्तमान में इसमें मुख्य रूप से मध्य पूर्व और अफ्रीका के12 देश शामिल हैं जो कुल वैश्विक तेल उत्पादन के लगभग 30% के लिए उत्तरदायी हैं।

- सदस्य देश : सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, ईरान, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, वेनेजुएला

- वर्ष 2007 में ओपेक में शामिल होने वाला अंगोला इस साल की शुरुआत में उत्पादन स्तर पर मतभेदों का हवाला देते हुए ओपेक से अलग हो गया।

- इक्वाडोर ने वर्ष 2020 में और कतर ने वर्ष 2019 में ओपेक को छोड़ दिया था।

ओपेक+ समूह

- ओपेक ने वर्ष 2016 के अंत में रूस सहित दुनिया के 10 प्रमुख गैर-ओपेक तेल निर्यातकों के साथ ओपेक+ समूह का गठन किया।

- इस समूह का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति को विनियमित करना है।

- कुल वैश्विक कच्चे तेल के उत्पादन का लगभग 41% ओपेक+ देशों द्वारा उत्पादित किया जाता है।

- ओपेक+ के वैश्विक गठबंधन में गैर-ओपेक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश हैं :

- रूस

- अजरबैजान

- कजाकिस्तान

- बहरीन

- ब्रुनेई

- मलेशिया

- मैक्सिको

- ओमान

- दक्षिण सूडान

- सूडान

ओपेक समूह द्वारा तेल उत्पादन में कटौती के कारण

- मांग में धीमी वृद्धि

- उच्च ब्याज दरों और बढ़ते प्रतिद्वंद्वी अमेरिकी उत्पादन के बीच बाजार को मजबूत करना

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते तेल स्टॉक

- कीमतों में कमी

ओपेक समूह के निर्णय का वैश्विक प्रभाव

- ओपेक एवं उसके सदस्य देशों की कुल वैश्विक कच्चे तेल निर्यात में लगभग 49% हिस्सेदारी है।

- ओपेक के अनुसार उसके सदस्य देशों के पास दुनिया के सिद्ध तेल भंडार का लगभग 80% हिस्सा है।

- बड़े बाजार हिस्सेदारी के कारण ओपेक द्वारा लिए गए निर्णय वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।

- ओपेक समूह द्वारा मांग एवं आपूर्ति के आधार पर वैश्विक तेल की कीमतें प्रभावित होती हैं।

- वर्ष 1973 के अरब-इजरायल युद्ध के दौरान ओपेक के अरब सदस्यों ने अमेरिका सहित इजरायल का समर्थन करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाया।

- इस तेल प्रतिबंध ने पहले से ही तनावपूर्ण अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला जो आयातित तेल पर निर्भर हो गई थी।

- तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उच्च लागत और संयुक्त राज्य अमेरिका में ईंधन की कमी हो गई।

- प्रतिबंध ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों को वैश्विक मंदी के कगार पर ला खड़ा किया था।

- वर्ष 2020 में दुनिया भर में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई।

- ऐसे में ओपेक+ ने कीमतों को बढ़ाने की कोशिश में तेल उत्पादन में 10 मिलियन बैरल प्रति दिन की कमी की।

- यूक्रेन में युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ओपेक+ सदस्य रूस की उत्पादन क्षमता प्रभावी रूप से कम हो गई है।

शांगरी-ला डायलॉग

संदर्भ

31 मई से 2 जून तक सिंगापुर में 21वें शांगरी-ला डायलॉग 2024 (Shangri-La Dialogue- 2024) का आयोजन किया गया।

क्या है शांगरी-ला डायलॉग

- यह एशिया की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग के आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन है।

- विगत एक दशक में शांगरी-ला डायलॉग अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्णयकर्ताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र मंचों में से एक बन गया है।

- आयोजनकर्ता : इसका आयोजन एक स्वतंत्र थिंक-थैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (IISS), सिंगापुर द्वारा किया जाता है।

- भागीदार देश : इसमें 28 एशिया-प्रशांत देशों के रक्षा मंत्री, मंत्रालयों के स्थायी प्रमुख और सैन्य प्रमुख भाग लेते हैं।

- मेज़बान देश सिंगापुर के अलावा, इस वार्ता में भाग लेने वाले प्रमुख देश हैं : ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, रूस यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

- इस शिखर सम्मेलन का नाम सिंगापुर के शांगरी-ला होटल के नाम पर रखा गया है, जहाँ यह 2002 से आयोजित किया जा रहा है।

शांगरी-ला वार्ता 2024 : प्रमुख बिंदु

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रतिरोध और शांति का आश्वासन : एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनके लिए प्रतिरोध और शांति के आश्वासन के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है जिससे आक्रामकता को हतोत्साहित किया जा सके।

- सहयोग और छोटे देशों की सुरक्षा चिंताएं : छोटे देशों के लिए जनसंख्या का आकार और संसाधन जैसे सीमाएं इसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को विशेष रूप से गंभीर बनाती हैं। एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता होगी।

- म्यांमार : शांति के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच कूटनीतिक अवसर : म्यांमार में शांति स्थापित करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, जो संघर्ष में शामिल पक्षों के आकलन को भी दर्शातें है।

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक साझेदारियां : 2022 में अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति शुरू करने के बाद से, अमेरिका ने चीन-अमेरिका के बीच जारी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, इंडो-पैसिफिक में तनाव, यूक्रेन-रूस युद्ध और इजरायल-गाजा संघर्ष की पृष्ठभूमि में पूरे क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया।

- प्रतिस्पर्धा के बीच संकट प्रबंधन को बढ़ाना : यद्यपि अमेरिका और चीन ने हाल के वर्षों में बढ़े तनाव के बाद अपने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने का प्रयास किया है, फिर भी क्षेत्र में महाशक्तियों के बीच जारी प्रतिस्पर्धा और संभावित क्षेत्रीय टकराव के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं।

- हिंद महासागर और प्रशांत सुरक्षा को जोड़ना : हिंद और प्रशांत महासागरों में जलवायु परिवर्तन से लेकर अवैध मछली पकड़ने, समुद्री संचार लाइनों के साथ ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों तक कई समान और साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- इन दोनों ही क्षेत्रों में आसियान, हिंद महासागर रिम एशोसिएशन और पेसिफिक आइलैंड्स फोरम जैसे अलग-अलग बहुपक्षीय संगठन हैं लेकिन उनकी पहुँच सीमित है, ऐसे में क्वाड जैसे मिनीलेटरल और उनकी छोटी सदस्यता अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकती है।

- वैश्विक शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समाधानों की पुनःकल्पना : क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में नई चुनौतियाँ उभर रही है जिनमें यूरोप और मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष एक प्रमुख चिंता का विषय है।

- उभरती और विघटनकारी प्रौद्योगिकियाँ सेनाओं के संचालन के तरीके को बदल रही हैं और विकास की गतिशीलता को बदल रही हैं।

- प्राकृतिक आपदाएँ और जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवीय प्रतिक्रिया बुनियादी ढाँचे को अधिक चुनौतीपूर्ण बना रहा है।

निष्कर्ष

शांगरी-ला वार्ता ने इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच रक्षा कूटनीति को बढ़ाने में योगदान दिया है साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच समायोजन का प्रयास किया है इसके साथ ही कुछ समाधानों जैसे वैश्विक मानवीय कार्यों का समन्वय, समुद्री कानून प्रवर्तन एवं विश्वास का निर्माण आदि पर बल दिया है।

एग्ज़िट पोल के नियम

चर्चा में क्यों ?

- 1 जून को शाम 6.30 बजे के बाद लोकसभा चुनाव के लिए एग्ज़िट पोल के आँकड़े जारी किये गए

- चुनाव आयोग ने 1 जून को शाम 6.30 बजे से पहले एग्जिट पोल न जारी करने करने का आदेश दिया था

एग्ज़िट पोल

- एग्ज़िट पोल में मतदाताओं से पूछा जाता है कि चुनाव में किस राजनीतिक दल का समर्थन कर रहे हैं।

- ये सर्वेक्षण मतदान के बाद के होते हैं

- एग्जिट पोल से उन मुद्दों के बारे में पता चलता है, जिन्होंने मतदाताओं को प्रभावित किया है।

- देश में पहला एग्जिट पोल 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन द्वारा आयोजित किया गया था।

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A के अनुसार, कोई भी व्यक्ति ऐसी अवधि के दौरान, जिसे चुनाव आयोग इस संबंध में अधिसूचित कर सकता है, कोई एग्जिट पोल आयोजित नहीं करेगा और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसके परिणामों को प्रकाशित या प्रचारित नहीं करेगा।

- जो भी व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे 2 वर्ष तक की कैद /जुर्माना/दोनों से दंडित किया जाएगा।

- चुनाव आयोग ने पहली बार वर्ष 1998 में एग्जिट पोल पर दिशानिर्देश जारी किए थे।

- संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग ने समाचार पत्रों और टेलीविजन समाचार चैनलों को 14 फरवरी 1998 को शाम 5 बजे से 7 मार्च 1998 को शाम 5 बजे के बीच जनमत और एग्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित या प्रसारित करने पर रोक लगा दी थी।

- वर्तमान में चुनाव के आखिरी चरण के समापन के बाद ही एग्जिट पोल का प्रसारण किया जा सकता है

ओपिनियन पोल और एग्ज़िट पोल के बीच अंतर

- ओपिनियन पोल, एक चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण है, जबकि एग्ज़िट पोल लोगों द्वारा मतदान करने के तुरंत बाद आयोजित किया जाता है

तंजानिया का दार एस सलाम बंदरगाह

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी और अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए एक समझौते के अनुसार अदानी पोर्ट्स 30 वर्षों के लिए तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह का प्रबंधन करेगा

दार एस सलाम बंदरगाह

- यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित तंजानिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है।

- इसका तंजानिया के कुल बंदरगाहों की माल ढुलाई में लगभग 83 % योगदान है।

तंजानिया

- तंजानिया हिंद महासागर के तट पर स्थित एक पूर्वी अफ्रीकी देश है।

- इसकी सीमा केन्या, मोजाम्बिक, जाम्बिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मलावी से लगती है

- इसकी राजधानी डोडोमा है।

- इसकी मुद्रा तंजानिया शिलिंग है।

- अफ्रीका का सबसे ऊँचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित है।

- दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील तांगानिका झील भी तंजानिया में है।

टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी का मौसम प्रभावित

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में जर्नल ऑफ क्लाइमेट में प्रकाशित एक अध्ययन में टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के जलवायु प्रभावों का पता लगाया गया है।

- इसके अनुसार इस विस्फोट का पृथ्वी के मौसम पर आने वाले कई वर्षों तक प्रभाव रह सकता है।

- यह अधिक आर्द्र ग्रीष्म ऋतु का कारण बन सकता है।

टोंगा ज्वालामुखी

- यह प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पास स्थित है।

- इसमें 15 जनवरी, 2022 को विस्फोट हुआ था

- जब इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तब इसकी आवाज 2300 किलोमीटर दूर तक स्पष्ट सुनाई दी थी।

- यह विश्व के सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था

- टोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट से सुनामी एवं सुपर सोनिक बम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

- इस विस्फोट से जलवाष्प का एक विशाल भंडार समतापमंडल में चला गया

- जल वाष्प, समताप मंडल में ओजोन परत को नष्ट करने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं में मदद करती है

- जर्नल साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस विस्फोट से समतापमंडल में स्थित ओजोन परत में 5 प्रतिशत की क्षति हुई।

- ओजोन परत में यह क्षति पिछले ज्वालामुखी विस्फोटों से अधिक है।

|

प्रश्न - टोंगा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है ?

(a) प्रशांत महासागर

(b) हिन्द महासागर

(c) दक्षिणी अटलांटिक महासागर

(d) उत्तरी अटलांटिक महासागर

|

पम्पा झील के पास शैलचित्रों की खोज

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में हम्पी विश्व विरासत क्षेत्र में पम्पा झील के पास लगभग 2,500 वर्ष पुराने शैलचित्रों की खोज की गई।

- यह खोज कर्नाटक राज्य पुरातत्व संग्रहालय एवं विरासत विभाग द्वारा की गई।

- इन शैलचित्रों में एक कूबड़ वाले खड़े बैल को बाघ द्वारा पकड़े हुए दिखाया गया है।

- इनमें नारंगी और लाल रंग का प्रयोग किया गया है

पम्पा झील

- यह तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में कर्नाटक के कोप्पल जिले में हम्पी के पास स्थित है।

- यह हिंदू पौराणिक कथाओं में पंच-सरोवर के नाम से प्रसिद्ध पांच पवित्र झीलों में से एक है।

- इन पांच झीलों में मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर शामिल हैं।

- पौराणिक कथाओं में यह झील वह स्थान है, जहां शिव की पत्नी पार्वती के एक रूप पंपा ने शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए तपस्या की थी।

- इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है, जहां शबरी ने राम के आगमन की प्रतीक्षा की थी।

विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

- 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन 27 मई से 1 जून 2024 तक जिनेवा, स्विटजरलैंड में किया गया

- इस सम्मेलन की थीम All for Health, Health for All. थी

- इस सम्मलेन में कोविड-19 महामारी के बाद सदस्य देशों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम में संशोधनों पर सहमति व्यक्त की गई।

- इन संशोधनों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और महामारी जैसी आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने और उनसे निपटने की देशों की क्षमता में सुधार करना है।

विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन

- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्णय लेने वाला निकाय है।

- इसका आयोजन प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विटजरलैंड में किया जाता है।

- इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं और कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- इसके प्रमुख कार्य हैं -

- मुख्य नीतियों का निर्धारण करना

- महानिदेशक की नियुक्ति करना

- वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करना

- प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा करना और उसे अनुमोदित करना

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य के लिये संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है।

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से उनके साथ मिलकर काम करता है।

- इसका मुख्यालय ज़िनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है

ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में जारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा।

- ट्रांसमिशन लाइन बिजली संयंत्र में उत्पन्न बिजली को दूर स्थित उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- इस दौरान उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 220 kv या उससे अधिक की 1,460 ckm (सर्किट किलोमीटर) ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ीं।

- ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने में गुजरात दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

- इसकी स्थापना वर्ष 1951 में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के अंतर्गत की गई थी।

- यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन है।

- इसका कार्य हैं -

- सरकार को विद्युत व्यवस्था से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह देना

- बिजली प्रणालियों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना

- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।